DuckStationは、PlayStationTM(初代PS:PS1)のエミュレータ(エミュ)です。おそらく、PS1のレトロゲームをPCで楽しめるものの中では、最も評価の高いPSエミュでしょう。

DuckStationでは比較的低スペックのPCで遊べます。高性能PCでは画質をキレイに補正する機能を用いることにより、より快適に遊ぶことができます。

DuckStationを動作させるためには別途、「BIOS」と呼ばれるPS内蔵のプログラムが必要になります。本稿ではBIOSの入手方法については触れません。他のPS1エミュレータで遊んだことがある方は、そのときに使用したBIOSが使用できます。

動作確認に使用したPCの概要

本稿執筆にあたって、DuckStationの検証に用いたPCは、マウスコンピュータ製「LUV MACHINES Slim LM-iHS310S-S5」です。中古ショップで5,500円で購入しました。

スペックは下の表のとおりです。

| メーカー/型式 | 発表時期 |

| マウスコンピュータ/ LUV MACHINES Slim LM-iHS310S-S5 | 2017年1月発売 |

| OS | CPU |

| Windows 11 Home (Windows 10 Home) | インテル® Core™ i5-6400 |

| メモリ | SSD |

| 8GB | 480GB |

| グラフィックカード | スピーカー |

| AMD Radeon RX550 (CPU内蔵) | 外付け (なし) |

2017年発売のPCですが、ストレージは標準でSSDを搭載し、メモリは8GBです。OSはWindows 11にアップグレードし、DuckStationの動作検証をしましたが、問題なく動作しました。

DuckStationのインストール方法とは

「VC++RT」をインストールしよう

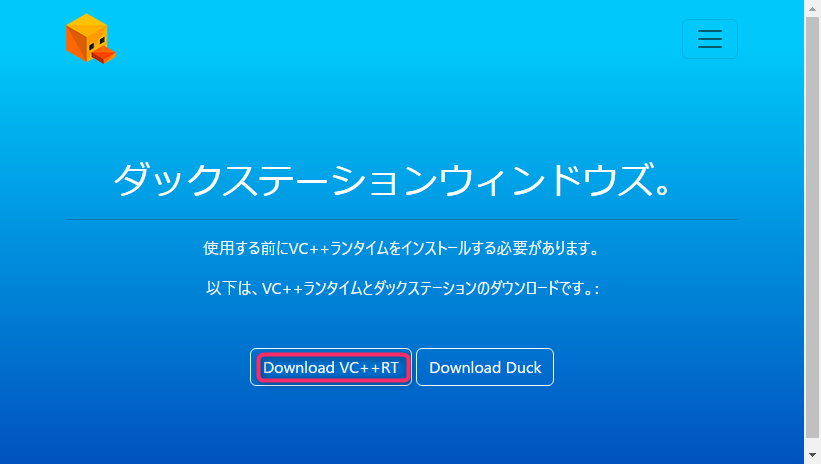

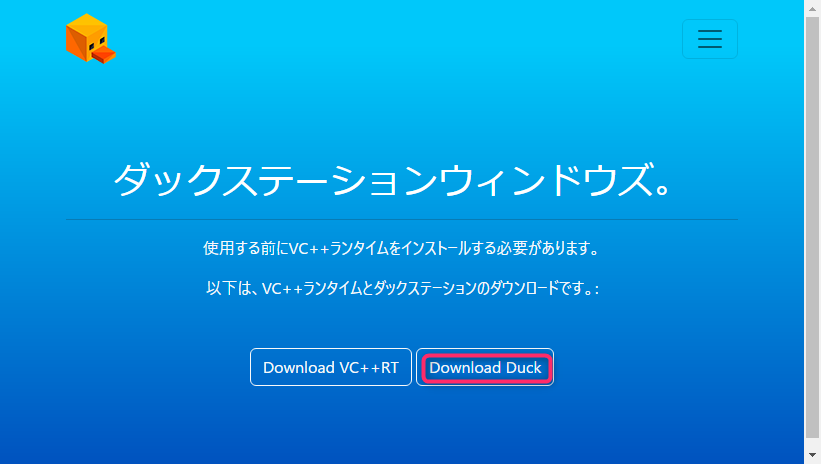

こちらのリンクにアクセスします。

DuckStationのダウンロードページが日本語で表示されるでしょう。

DuckStationを実行するためには、Microsoft Visual C++ ランタイム ライブラリ(VC++RT)が必要です。下図の[Download VC++RT]をクリックして”VC_redist.x64.exe”ダウンロードします。

「ダウンロード」フォルダ等に保存されている”VC_redist.x64.exe”をダブルクリックしてランタイムのインストーラを起動します。

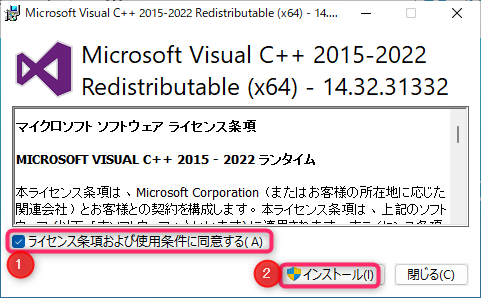

下の画面で、[ライセンス条項および…]にチェックし、[インストール]をクリックします。

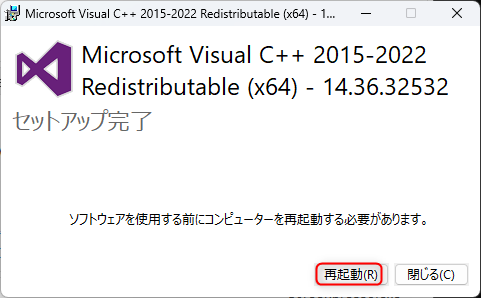

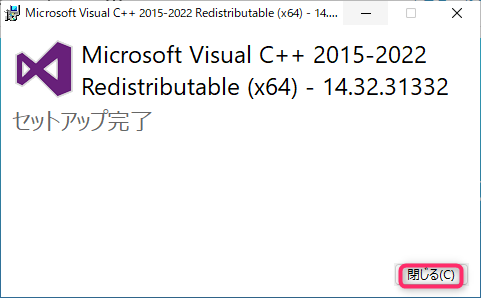

下のような画面が表示されたら、ランタイムのセットアップは正常終了です。[閉じる]ボタンの左隣に[再起動]が表示されている場合は、実行途中のウィンドウが無いか確認後に再起動します。

もし下の画面が表示されたら

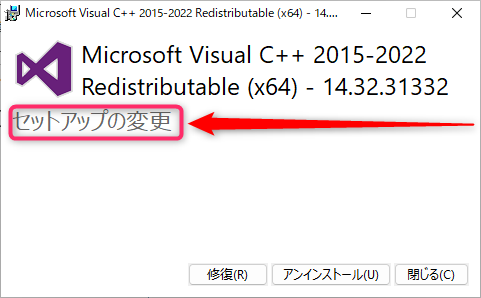

インストーラを起動したときに「セットアップの変更」画面が表示された場合は既にインストールされているので、[閉じる]ボタンをクリックし、インストーラを終了します。

DuckStationをインストールしよう

ダウンロードページから[Download Duck]をクリックして、”duckstation-windows-x64-release.zip”をダウンロードします。

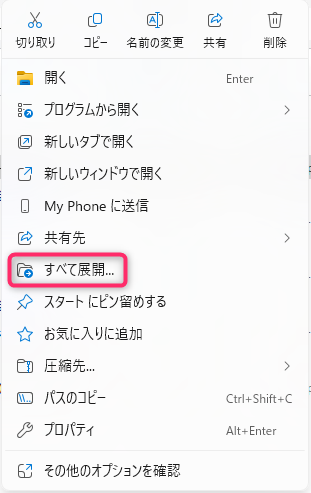

ダウンロードしたファイルはZIP形式の圧縮ファイルです。エクスプローラからファイルをマウスで右クリックして[すべて展開]を選択し、解凍します。

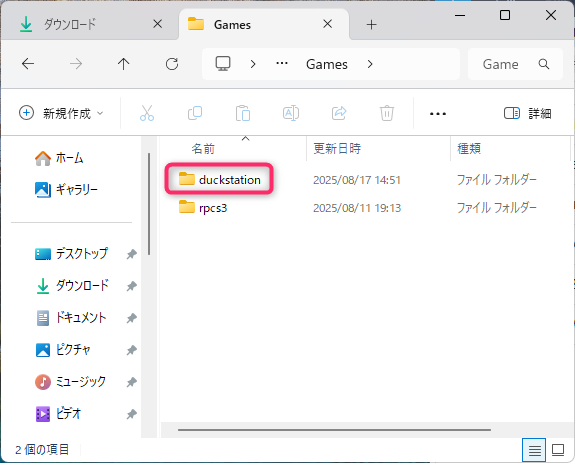

あとは解凍したフォルダ”duckstation-windows-x64-release”を任意の場所に移動するだけです。私はフォルダ名を”duckstation”という短い名前に変えて配置しました。

DuckStationを起動してみよう

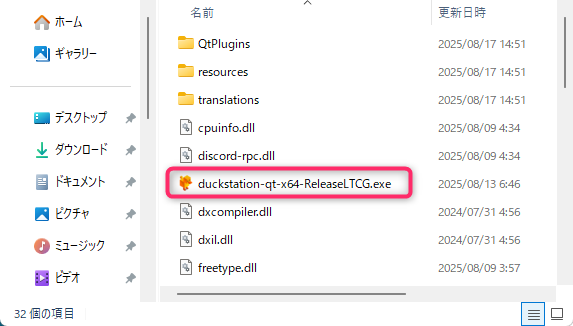

配置したフォルダにある”duckstation-qt-x64-ReleaseLTCG.exe”をダブルクリックして起動します。

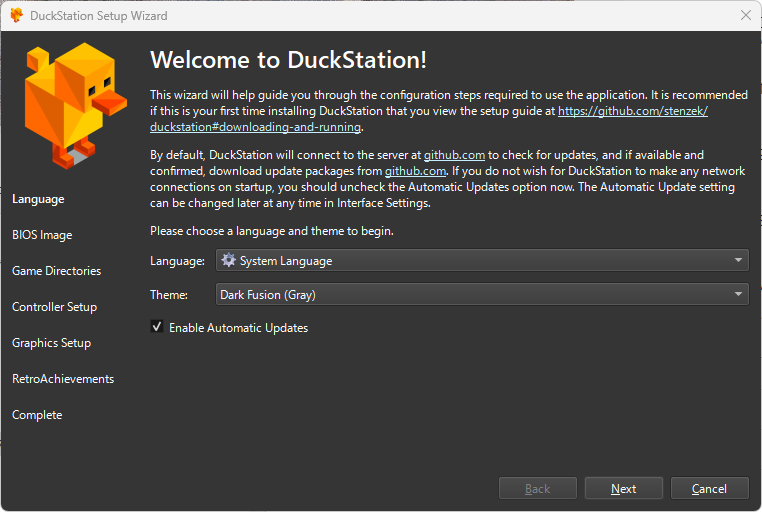

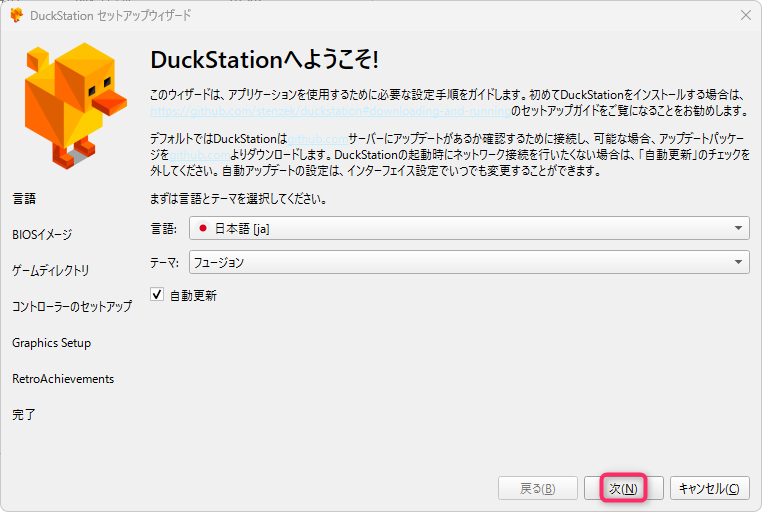

次のセットアップウィザードが表示されたら、起動成功です。

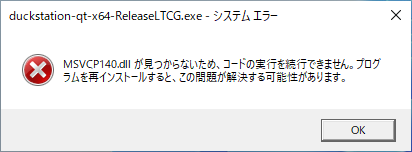

MSVCP140_1.dll が無いというエラーの対処方法とは

DuckStation起動時に、MSVCP140_1.dll が無いというエラーが出ても、あわてる必要はありません。

上記既述の「「VC++RT」をインストールしよう」の項を参照して、DuckStationが使用するプログラムをダウンロードします。ダウンロードしたファイルを実行し、インストールします。再度、DuckStationを起動すればエラーは解消されているでしょう。

セットアップ ウィザードの設定方法は

セットアップは大まかに、「日本語表示の設定」「BIOSイメージの格納」「ゲームイメージの保存フォルダの設定」「コントローラの設定」の順に行います。

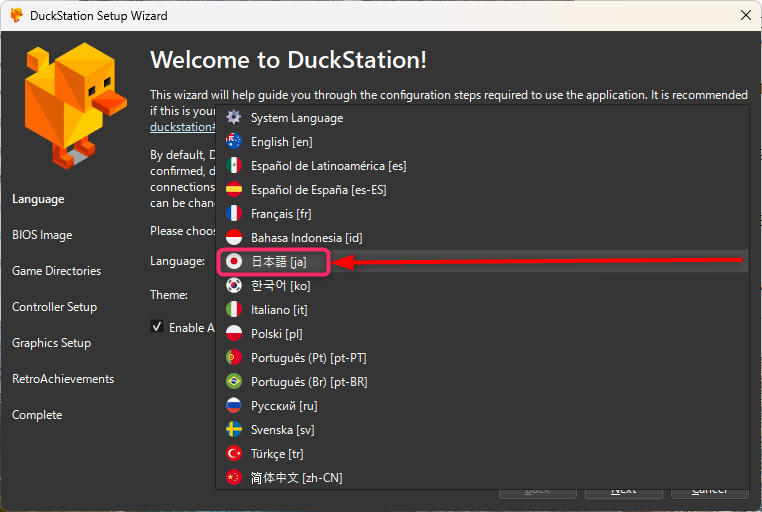

「Language」から[日本語]を選択します。

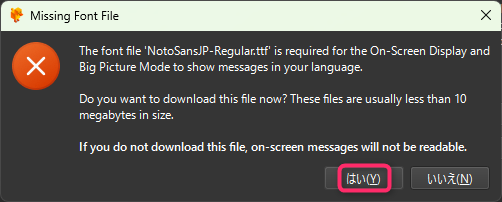

上のメッセージが表示されたら、必要なフォントのダウンロードが促されています。[はい]をクリックします。

一部英語表記が残りますが、ほぼ日本語表示に切り替わりました。

ここで、テーマやアップデートの自動化についてはデフォルトのままでかまいません。筆者はテーマを[フュージョン]にしました(上図)。

[次]をクリックします。

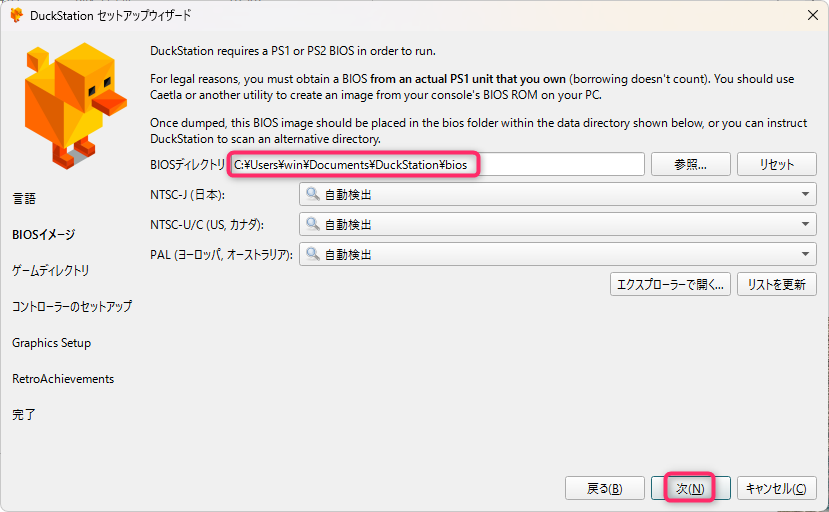

上の画面で、あらかじめ準備したBIOSを所定のフォルダに格納します。任意の場所にBIOS格納フォルダを変更することもできます。筆者はデフォルトのフォルダにBIOSを配置しました。

画面には次のようなことが書かれています。

「法律の定めにより、あなたが所有するPS1実機本体から BIOS を吸い出す必要があります (借りたPS1はNGです)。専用のツールを使用して、ゲーム機の BIOS ROMから吸い出す必要があります。(以降略)」

[次]をクリックします。

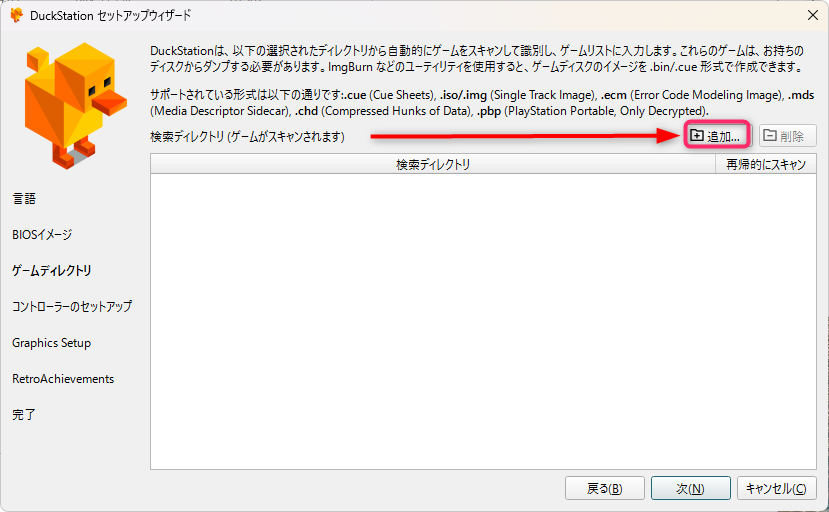

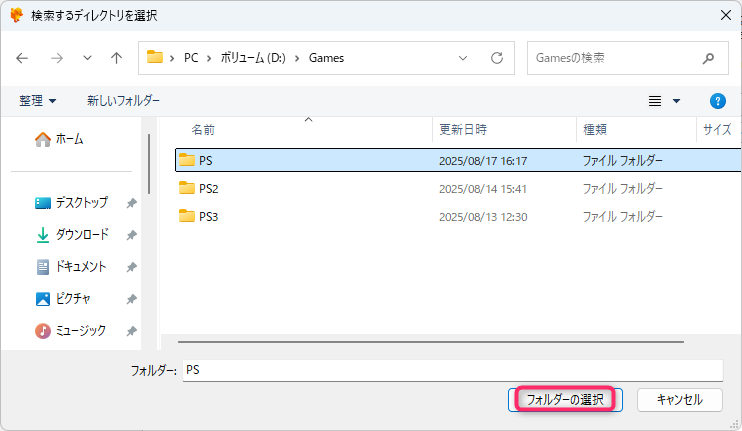

ゲームのソフトを格納するフォルダを指定します。

[追加]ボタンをクリックすると、フォルダの場所に移動する画面が表示されます。

ゲームのソフトが入っているフォルダを選んで[フォルダーの選択]をクリックします。

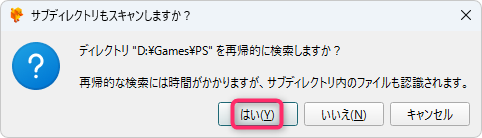

サブディレクトリ(フォルダ階層の下にあるフォルダすべて)を検索対象とするかを聞かれます。便利なこともあるので、私は「はい」を選択しました。

ゲームのソフトが格納されているフォルダが登録されました。

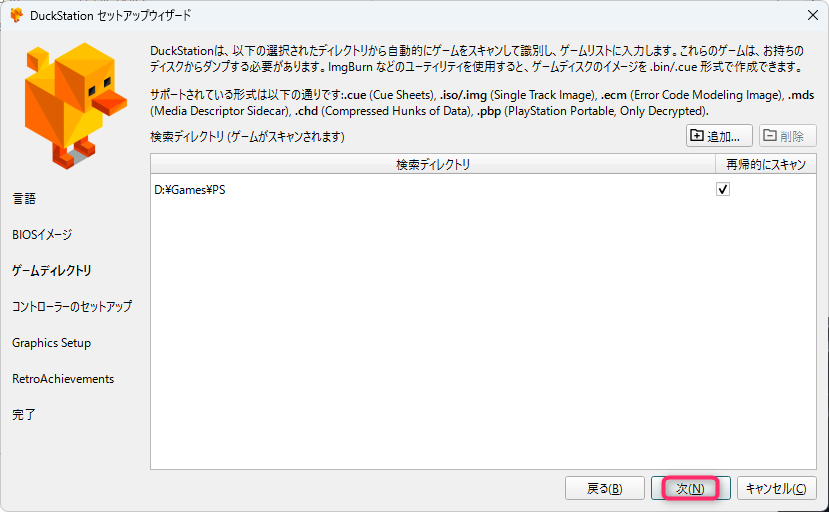

[次]をクリックします。

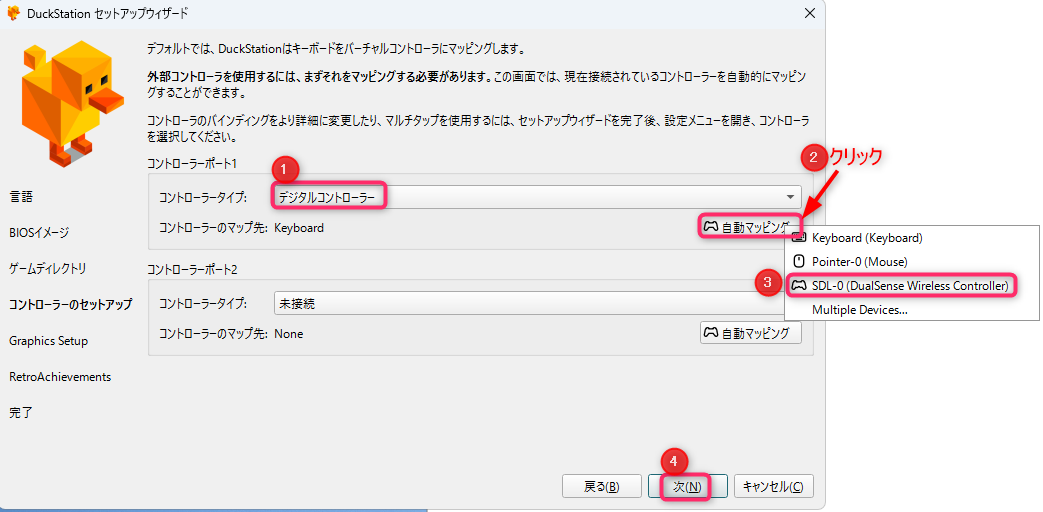

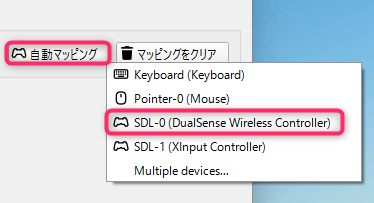

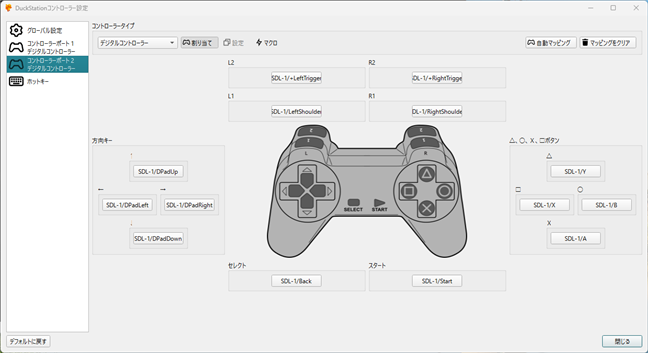

ゲームパッドをPCに接続します。ここでは、PS5純正品の「DualSense ワイヤレスコントローラー (CFI-ZCT1J01)」と「Logicool Gamepad F310」を試しますが、ひとまずCFI-ZCT1J01を接続します。

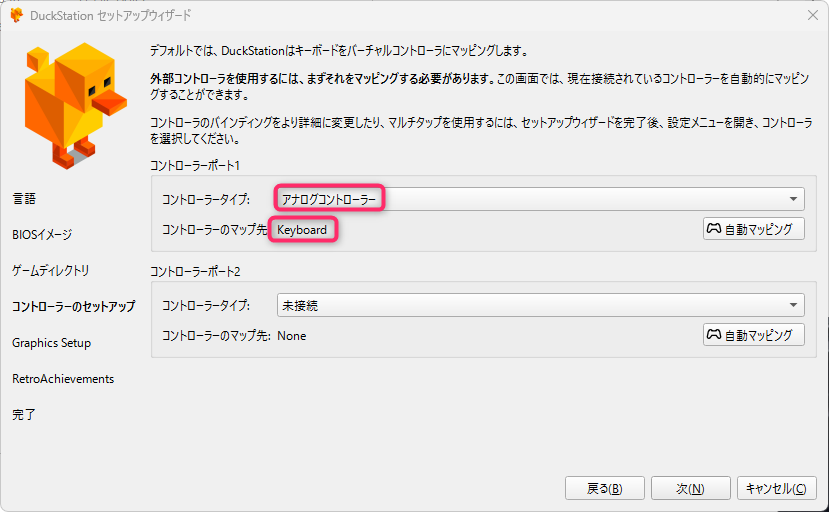

この段階では、デフォルトのキーボードが割り当てられています。

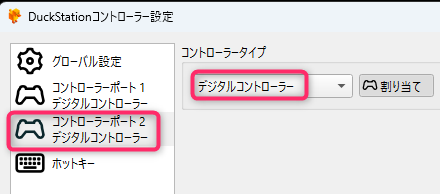

CFI-ZCT1J01の場合、Controller Type が[デジタルコントローラー]を選択します。続いて、[自動マッピング]をクリックしてポップアップ表示されるメニューから、[SDL-0(DualSense …]を選択します。

最後に[次]をクリックします。

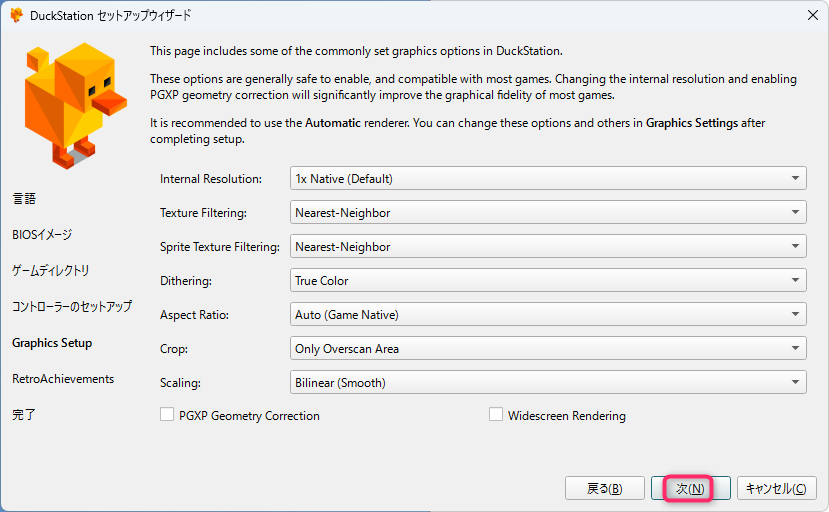

上の画面の項目はグラフィック関連の設定です。

いずれも、ここでのセットアップ完了後に改めて設定できます。

ここではいったん、[次]を押して進みます。

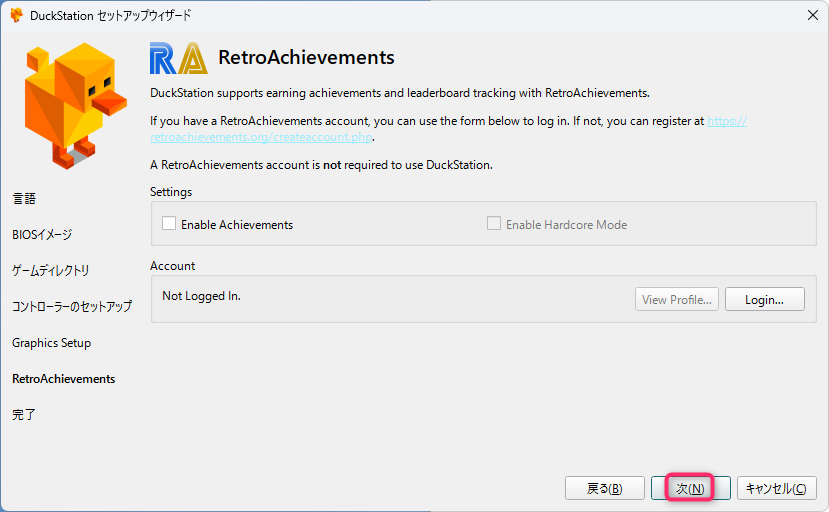

上の画面でも何もせず、[次]を押します。

RetroAchievements(レトロアチーブメンツ)とは、レトロゲームに実績(アチーブメント)機能を追加するためのオンラインプラットフォームです。オリジナルのゲームには存在しない「実績」を、特定の条件を満たすことで獲得できるようになります。ノーダメージクリア、アイテム未使用クリアなどの条件があります。

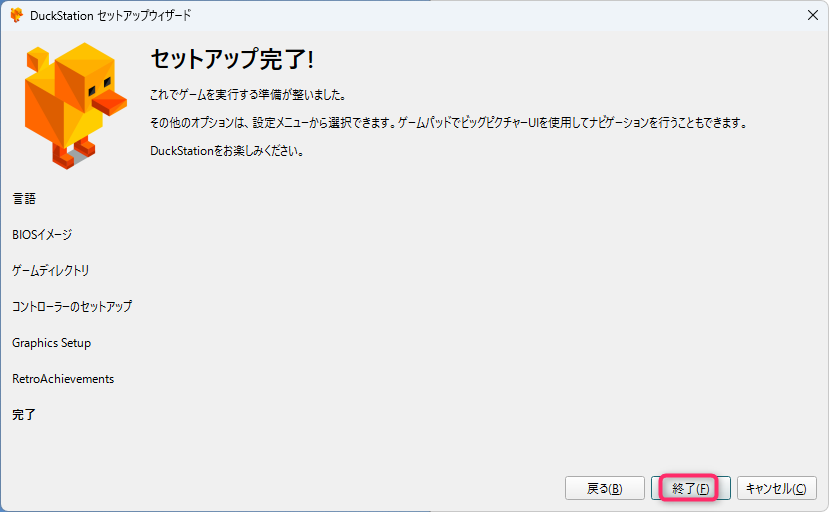

これでセットアップは終了です。

[終了]をクリックします。

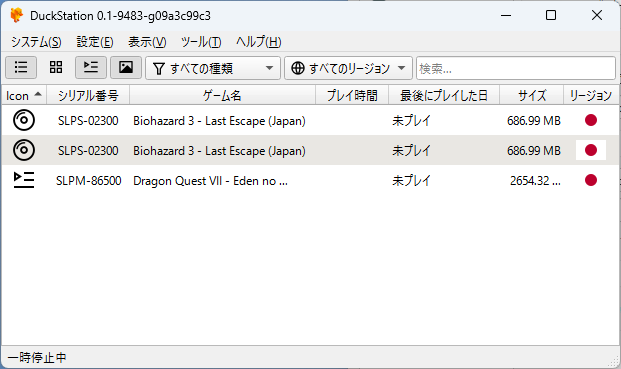

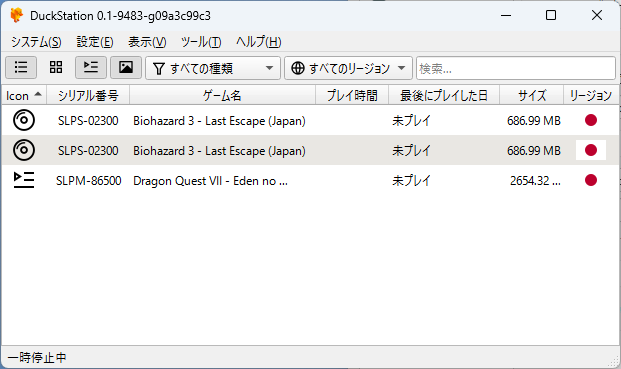

これで、下のようにゲーム一覧が表示されたメイン画面が表示されるようになりました。

吸出し方法やファイル構成の違いで、シリアル番号が微妙に異なることなどが原因で、同一のゲームが2行表示されることがあるようです。下の図の「Serial」列が同じであれば、同じゲームで同一のディスクです。

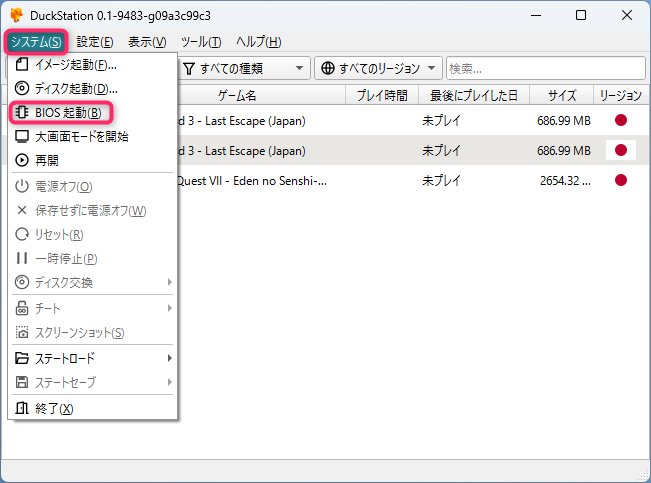

BIOSの起動確認をしよう

メニューバーから[システム]>[BIOS起動]をクリックします。

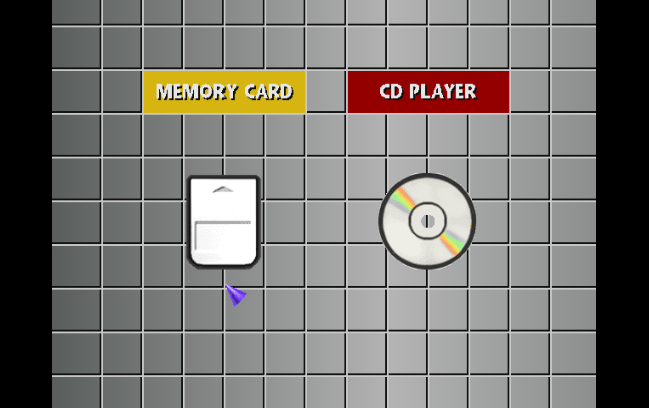

次の画面が表示されればBIOSの設定は完了です。

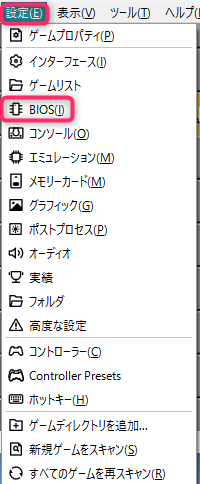

BIOSの起動が失敗する場合は

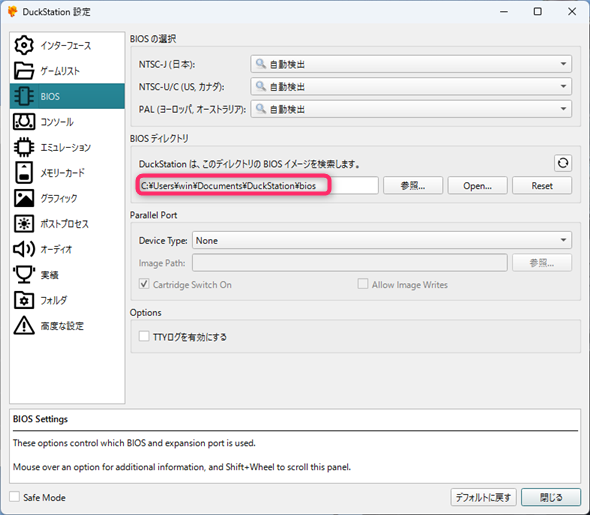

もし、BIOSの起動が失敗した場合は、メニューバーから、[設定]>[BIOS]をクリックします。

BIOS ディレクトリ(フォルダのことです)の場所と、正しいBIOSイメージが格納されているかを確認します。

ゲームの起動を確認しよう

はたして、ゲームが正常に起動できるでしょうか?

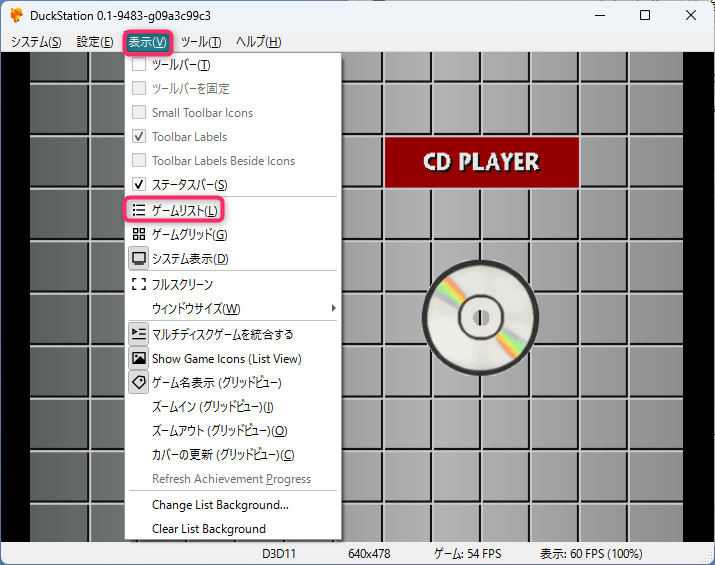

メニューバーから[表示]>[ゲームリスト]をクリックしてゲームの一覧を表示します。

一覧に表示されたゲームをダブルクリックすると、ゲームが起動します。

前述の通り、ゲームをROMから吸い出したときの出力ファイルの形式により、DuckStationでの一覧表示形式が異なるようです。CD-ROM1枚当たり1行で表示される場合と、2行表示される場合が確認できました。

図の「シリアル番号」列が同じであれば、同じゲームで同一のCDです。

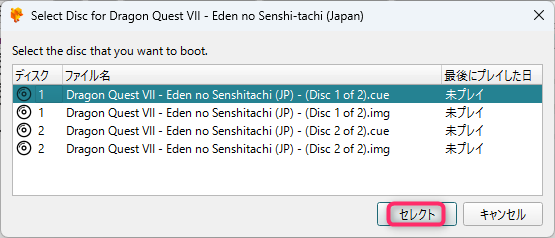

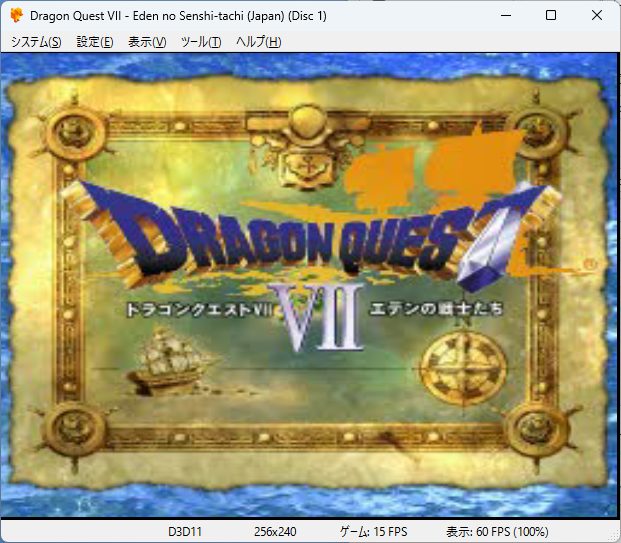

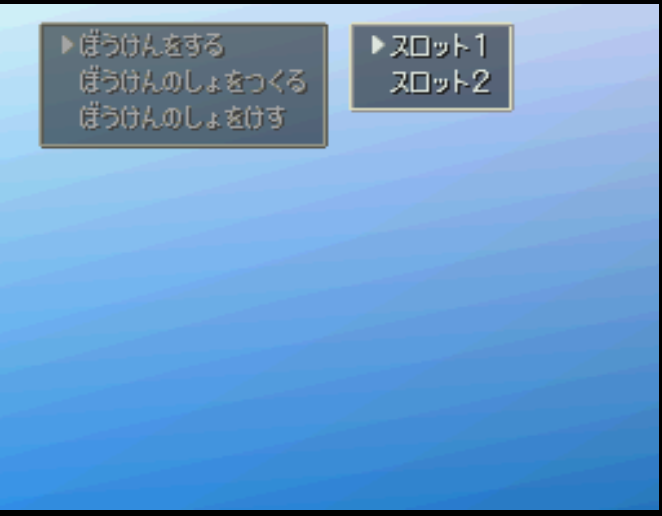

ここでは、ディスク2枚で構成される「ドラクエ Ⅶ」を起動してみます。

上の画面が表示されたら、ディスクを選択して[セレクト]をクリックします。

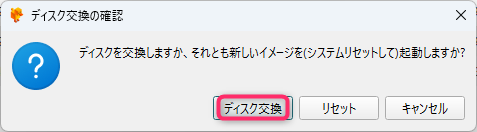

次に上の画面で[ディスク交換]を押します。

ゲームが起動できました。

コントローラも問題なく、操作できます。

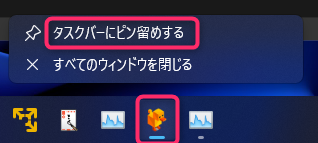

DuckStationを素早く起動するには

DuckStation起動中はタスクバーにアイコンが表示されています。アイコンを右クリックし、[タスクバーにピン留めする]を選択して、次回からDuckStationを素早く起動できるようにしておきましょう。

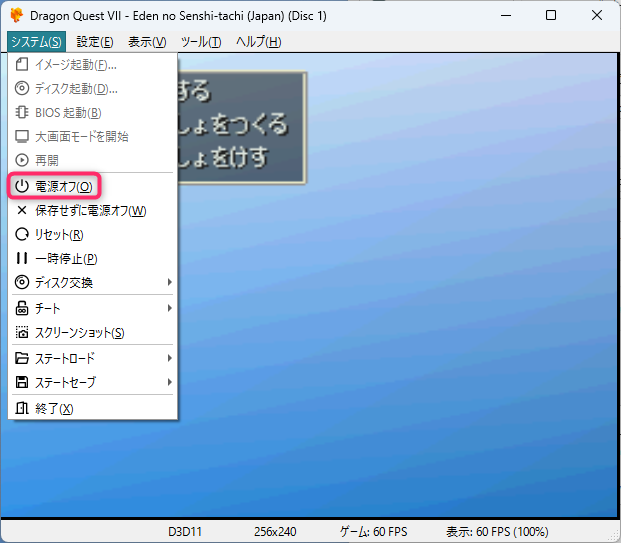

ゲームを終了するには

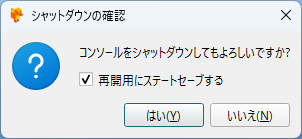

終了するにはメニューバーの[システム]から[電源オフ]を選択します。

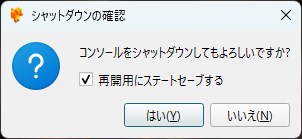

上のダイアログから[はい]を選択すると、ゲームが終了してゲーム一覧の画面に戻ります。ここでステートセーブ(現時点の状態を保存)の有無を指定することもできます。

コントローラを追加するには

Logicool Gamepad F310を設定しよう

Logicool Gamepad F310は、PC用のゲームパッドです。

PCに接続します。

F310は背面にDirectInput(D)とXInput(X)を切り替えるスイッチがあります。いずれも正常動作することを検証済みですが、ここではスイッチを”D”にします。

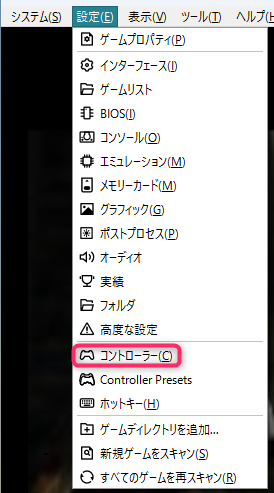

DuckStationのメニューバーから、[設定]>[コントローラ]を選択します。

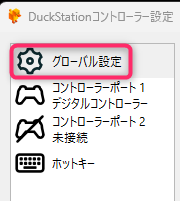

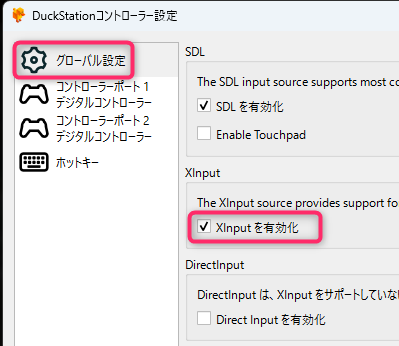

「コントローラの設定」画面で、「グローバル設定」を選択します。

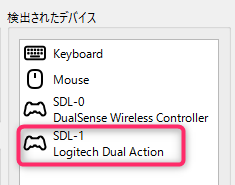

画面の右側「検出されたデバイス」領域に、F310が「Logitech Dual Action」と認識されています。これはF310の背面スイッチが”D”の場合です。スイッチを”X”にすると、「Xinput Controller」と表示されるでしょう。

画面左端にある[コントローラポート2]タブが選択された状態で、「コントローラータイプ」を[デジタルコントローラー]にします。

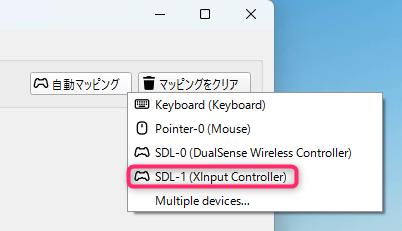

次に画面右上の[自動マッピング]をクリックし、ポップアップ表示されたメニューから[SDL-1]を選択します。

前述の通り、F310は背面にDirectInput(D)とXInput(X)を切り替えるスイッチをどちらに切り替えても、上記の設定でゲームパッドの操作に違いはありませんでした。

一部でXInputを有効化しないと対応できないケースがあるようです。その場合は、F310の場合は背面のスイッチを「X」にしたうえで、下図のようにコントローラ設定の[グローバル設定]タブから、Xinputカテゴリの[Xinputを有効化]をチェックします。

[コントローラポート2]>[自動マッピング]>[SDL-1(Xinput Controller)]と表示され、XInputが選択できるようになりました。

ボタンの配置が思った通りに設定されていなかったり、配置を変更したい場合は、上の画面で、次の操作を行うことにより、好みのボタン位置にカスタマイズが可能です。

①任意のボタン位置をクリック

②ゲームパッドのボタンを押す

上記のほかにも、ニンテンドー用のゲームパッドなど、いくつか試しましたが、いずれも上記の手順で使用できるようになりました。

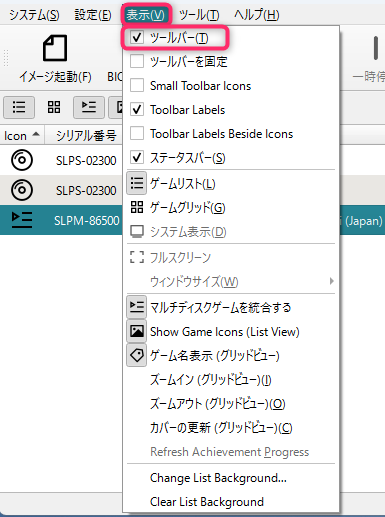

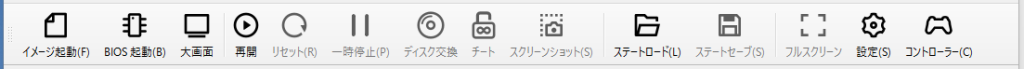

ツールバーを表示するには

デフォルトの画面では各機能のアイコンが表示されているツールバーが省略されています。ツールバーを表示するには、メニューバーから[表示]>[ツールバー]を選択します。

これでツールバー上のアイコンが表示されるようになりました。

なお、以降ではツールバーがないデフォルトの画面で説明をします。

ゲームを大きな画面で違和感なく表示するには

DuckStationには「アップスケーリング」や「テクスチャフィルタリング」という機能があります。映像を元の大きさよりも多い画素数に変換し、不自然な部分を補正してくれるので、大きなサイズのウインドウに表示しても違和感なくゲームを楽しめます。

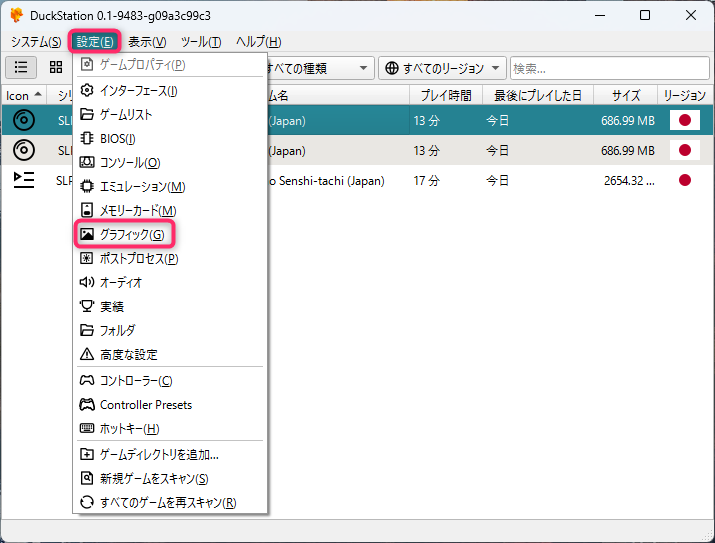

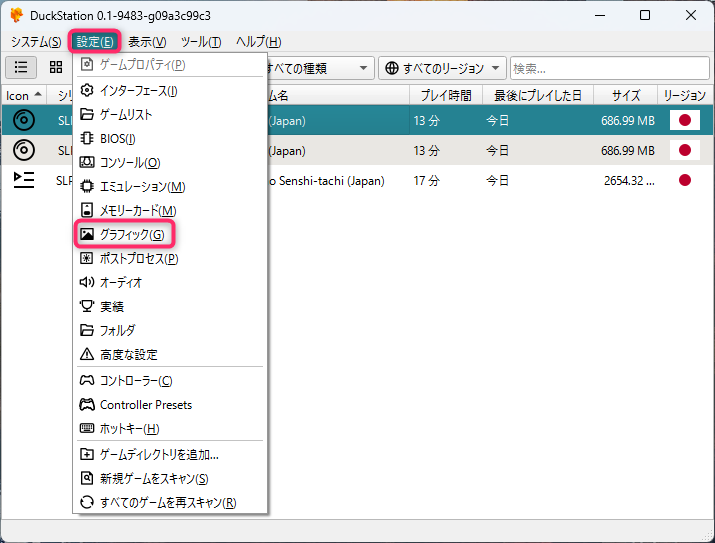

メニューバーの[設定]>[グラフィック]を選択します。

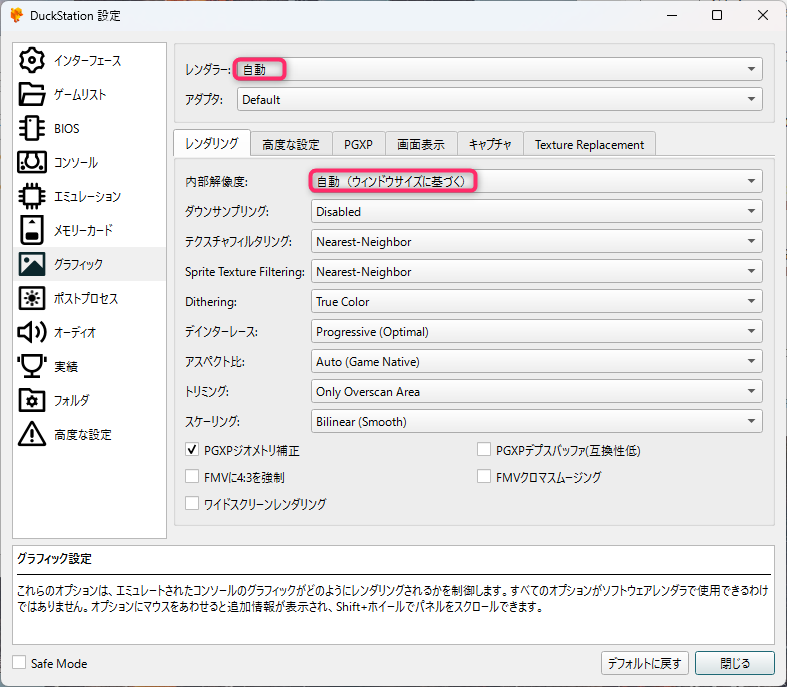

初期状態(デフォルト)では上の設定になっているでしょう。

筆者は上の画面の「レンダラー」「内部解像度」は[自動]のままにしました。

以下、筆者がよく試す項目について、概要を紹介します。

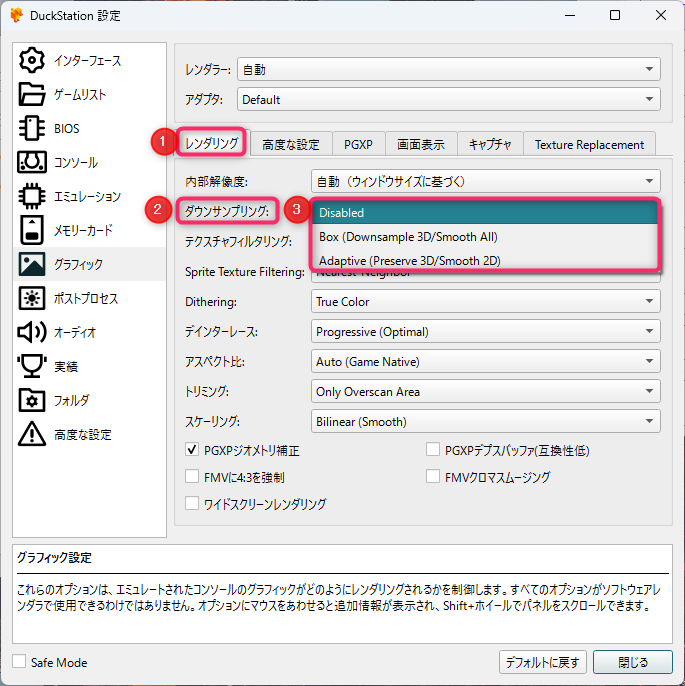

ダウンサンプリング

「ダウンサンプリング」設定は、高解像度で描画された映像を、より低い解像度に変換して表示する処理です。これは、画面のシャープさや滑らかさを調整するための技術で、特にレトロゲームの表示において違和感を減らすのに役立ちます。

①[レンダリング]タブの②「ダウンサンプリング」で③の選択肢について説明します。

以下は、DuckStationで選べる3つのモードです。

🧩 ダウンサンプリングの各モード

| モード | 説明 | 特徴 |

|---|---|---|

| Disabled(無効) | ダウンサンプリングを行わない | 高解像度のまま表示。シャープだがジャギーが目立つことも |

| Box | シンプルなフィルターでネイティブ解像度に変換 | 全体的に滑らかになるが、細部がぼやける可能性あり |

| Adaptive(適応型) | 2D背景は滑らかに、3Dジオメトリは保持 | バランス型。背景は柔らかく、ポリゴンはくっきり |

アップスケーリング(内部解像度を上げる)している場合、ダウンサンプリングを使用することは、それに逆行しているように思うかもしれません。確かに「アップスケーリング」と「ダウンサンプリング」は一見すると逆方向の処理に見えます。でもDuckStationでは、この2つを組み合わせることで画質を最適化するという、ちょっとした“裏技”的な使い方があるのです。

これは実質的にスーパーサンプリング(SSAA)のような効果を狙ったものです。

- アップスケーリング(内部解像度を上げる)

→ ゲームを高精細に描画。ジャギーやテクスチャの粗さを軽減 - ダウンサンプリング(AdaptiveやBox)

→ 高精細な映像を画面解像度に落とし込む際に、滑らかさや自然な見た目を強化

この組み合わせにより、ジャギーを減らしつつ、過度なシャープネスやノイズを抑えることができます。

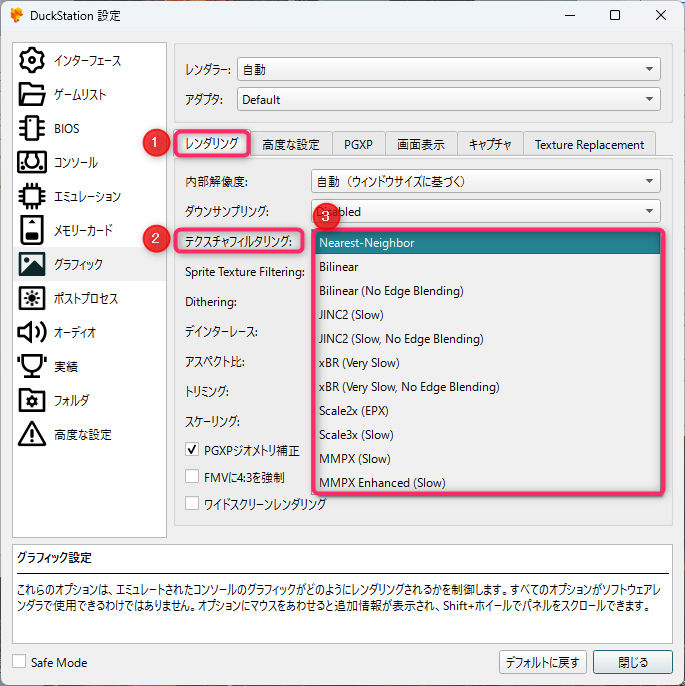

テクスチャフィルタリング

DuckStationの「テクスチャフィルタリング」設定は、PS1の低解像度テクスチャをどのように拡大・補間して表示するかを決める重要な項目です。ここでは、各フィルターの特徴と違いを簡単に解説します。

①[レンダリング]タブの②「テクスチャフィルタリング」で③の選択肢について説明します。

🎨 DuckStationのテクスチャフィルタリング一覧と詳細

| フィルター名 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| Nearest-Neighbor | 最も単純な補間。隣接ピクセルをそのままコピー | オリジナルのドット感を忠実に再現 | ジャギーが目立つ。粗い |

| Bilinear | 周囲のピクセルを平均して滑らかに補間 | 滑らかで自然な見た目 | ぼやける。ドットが崩れる |

| Bilinear (No Edge Blending) | Bilinearの滑らかさを保ちつつ、エッジ部分は補間しない | くっきり+滑らかのバランス | 一部の境界が不自然になることも |

| JINC2 | 高品質な補間。周囲のピクセルを非線形で補間 | シャープで滑らか。高精度 | GPU負荷が高め。やや処理が重い |

| JINC2 (No Edge Blending) | JINC2の高精度補間+エッジを保持 | 高画質+ドット崩れ防止 | 一部の境界が硬く見えることも |

| xBR | ドット絵を解析してエッジを滑らかに補間 | ドット絵に強い。自然な曲線 | GPU/CPU負荷が高い。一部の細部が過剰に滑らかになる |

| xBR (No Edge Blending) | xBRの滑らかさ+エッジを保持 | 曲線補間+くっきり表示 | GPU/CPU負荷が高い。境界が硬くなる可能性あり |

| scale2x (EPX) | ドット絵を2倍に拡大しつつ、エッジを補正 | レトロ感を保ちつつ滑らか | 解像度が2倍固定。柔軟性に欠ける |

| scale3x | scale2xの3倍版。より滑らか | より高精細な表示 | GPU負荷がやや高め。過剰補間の可能性 |

| MMPX | マルチパス補間。ドット絵を解析して自然に拡大 | 高精度で自然な見た目 | 処理が重め。やや過剰補間になることも |

| MMPX Enhanced | MMPXの強化版。さらに滑らかで高精度 | 高品質でバランスのとれた補間 | GPU負荷が高め。オリジナル感が薄れることも |

ここで、「境界が硬く見える」とは、境界がくっきりしすぎてキャラの輪郭やUIの枠線が「紙を切ったように」シャープだったり、色の切り替えが急激でグラデーションや影の部分が「段階的」ではなく「パキッ」と分かれたりすることです。

🧠 選び方のヒント

- オリジナルの雰囲気重視:Nearest-Neighbor

- 滑らかさ重視(軽量):Bilinear (No Edge Blending)

- 高画質+自然な補間:JINC2 or xBR(GPU/CPUに余裕がある場合)

- レトロ感+補間のバランス:scale2x / scale3x

- 上級の補間品質:MMPX Enhanced(GPUに余裕がある場合)

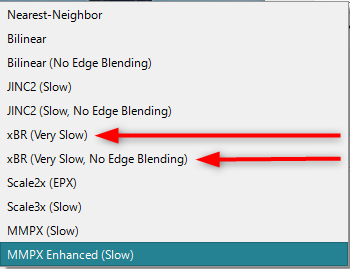

ここで、xBRだけメニュー上に”Very Slow”と表示されている点に注目してみます。

xBRはピクセルごとのエッジ検出と方向判定を行うため、処理が非常に複雑です。特に「No Edge Blending」設定では、境界を保持するための追加処理が入り、GPU負荷が跳ね上がります。高解像度(4x〜8x)での使用時には、フレームごとの演算量が爆発的に増加します。

以上を考慮した実用面での選び方としては、次のようなことがいえるかもしれません。

- GPUに余裕があるなら:xBRは2Dグラフィックやアニメ調のゲームに最適

- バランス重視なら:MMPX EnhancedはUIや文字の再現性が高く、実用性も◎

- 低スペック環境では:BilinearやJINC2のほうが軽量で安定

実践的おすすめ(例:RPG系)

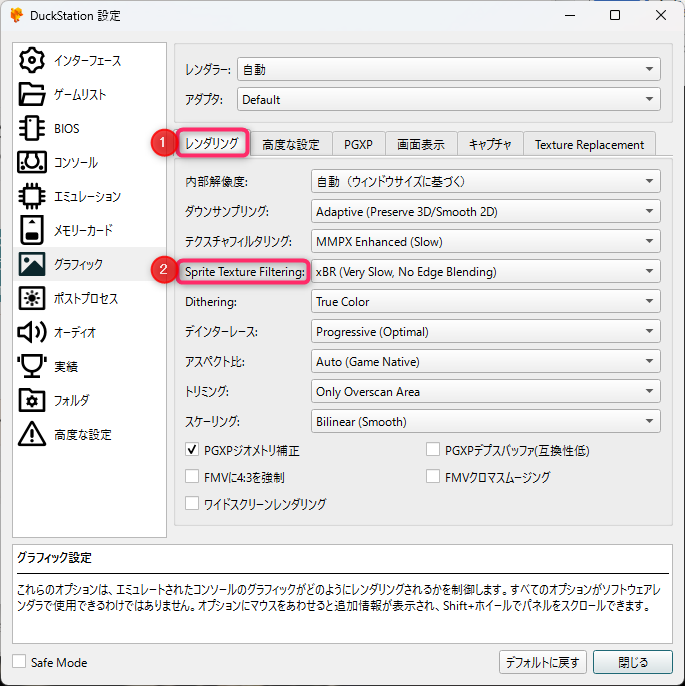

あくまでも参考程度ですが、筆者は冒頭で述べた検証用PCでは、最初に下の設定から試しました。

- 内部解像度:4x以上

- フィルター:JINC2 (No Edge Blending) → 背景滑らか+文字くっきり

- ダウンサンプリング:Adaptive → 全体のバランス調整

PCやグラボの違いだけではなく、特定のゲーム(例:FF7、グランディアなど)で「文字がぼやける」「背景がにじむ」などの現象を設定で解消して最適化していくのも楽しみの一つなのかもしれません。

2Dをキレイにする Sprite Texture Filtering とは

DuckStationの「テクスチャフィルタリング」と「Sprite Texture Filtering」は、似て非なる処理対象を持つ設定項目です。どちらも“見た目の補間”に関わりますが、適用される対象が異なるため、理解しておくとフィルタ選びや表示調整が格段にスムーズになります。

メニューバーの[設定]>[グラフィック]を選択します。

①[レンダリング]タブの②「Sprite Texture Filtering」で上述の「テクスチャフィルタリング」と同様の機能が選択できます。

両者の違い:ざっくりまとめ

| 項目 | テクスチャフィルタリング | Sprite Texture Filtering |

|---|---|---|

| 対象 | 3Dモデルに貼られるテクスチャ | 2Dスプライト(UI、フォント、エフェクトなど) |

| 目的 | ポリゴン表面の模様を滑らかに表示 | 2D要素のドット感やジャギーを調整 |

| 影響範囲 | 背景、キャラ、建物などの3D描画 | メニュー、HPバー*、文字、アイコンなど |

| 使用される場面 | 3D空間の中での補間 | 画面上のHUD**や2D演出の補間 |

| 設定項目 | Nearest, Bilinear, JINC2, xBRなど | 同様のフィルターが選択可能(ただし挙動が異なる) |

*HPバー:RPGでキャラクタのHP(ヒットポイント)値を表示する

**HUD:ヘッドアップディスプレイ。ゲーム画面上に表示される、プレイヤーのステータスやゲーム情報

なぜ分かれているのか?

PS1では、3Dポリゴンと2Dスプライトが混在して描画されていました。例えば以下のようにです。

- キャラクターや背景 → 3Dポリゴン+テクスチャ

- メニューや文字 → 2Dスプライト

このため、同じフィルターを両方に適用すると、意図しないぼやけや崩れが起きることがあります。特にxBRやJINC2のような高度な補間では、2D要素が過剰に滑らかになり、原作の雰囲気が損なわれることも。

実践的な使い分けの例

🎮 例:FF7やグランディアなどのRPG

- テクスチャフィルタリング:JINC2 (No Edge Blending) → 背景やキャラが滑らかに

- Sprite Texture Filtering:Nearest-Neighbor → メニューや文字がくっきり

🎮 例:アクションゲーム(UIが少ない)

- 両方をJINC2やxBRにしても違和感が少ない

おすすめ設定の考え方

| 目的 | テクスチャフィルタリング | Sprite Texture Filtering |

|---|---|---|

| オリジナルの雰囲気重視 | Nearest | Nearest |

| 滑らかさ重視 | JINC2 / xBR | Bilinear (No Edge Blending) |

| UIのくっきり表示 | JINC2 (No Edge Blending) | Nearest |

| 全体的に高画質化 | xBR / MMPX | xBR (No Edge Blending) |

あくまでも参考ですが、筆者の検証環境では以下の設定に落ち着きました。

- テクスチャフィルタリング:MMPX Enhanced

- Sprite Texture Filtering:xBR (No Edge Blending)

PS1特有のグラフィックの歪みを修正するPGXPとは

この機能は、PS1の限界を超えることができる“エミュレータならでは”の恩恵といえます。

DuckStationの「PGXPジオメトリ補正」は、PlayStation 1特有のグラフィックの歪みを修正するための革新的な機能です。PS1の3D描画には構造的な制限があり、それが「ポリゴンの揺れ」や「壁が波打つような表示」などの違和感につながっていました。PGXPはそれを根本から改善します。

PGXPとは何か?

PGXP(Parallel/Precise Geometry Transform Pipeline)は、PS1の3Dグラフィックにおけるジオメトリ精度の欠如を補正する技術です。

PS1の問題点

- PS1は整数演算ベースのジオメトリ処理をしていたため、頂点座標が不正確になりやすい

- 結果として、ポリゴンがフレームごとに揺れる(wobble)

- 特に壁や床がカメラの動きに合わせて歪む現象が顕著

DuckStationで選べるジオメトリ補正の機能と仕組み

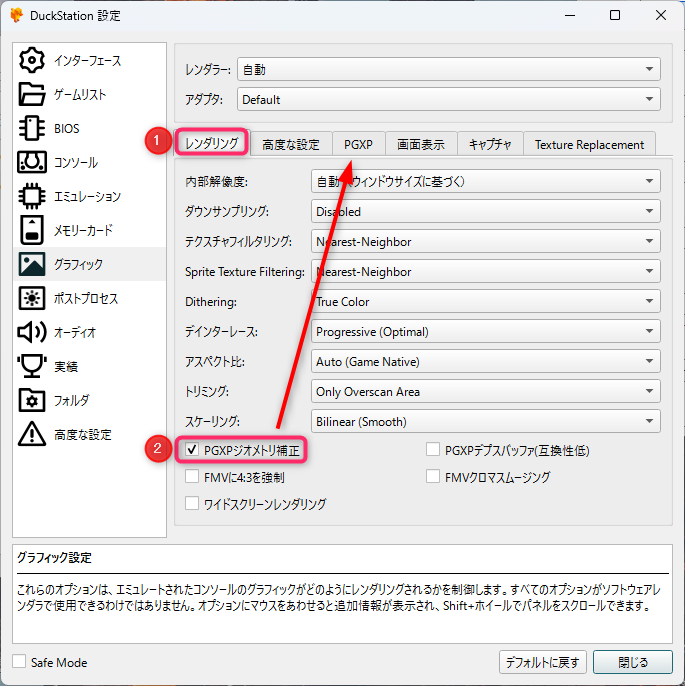

メニューバーの[設定]>[グラフィック]をクリックして「DuckStation設定」画面を開きます。

①[レンダリング]タブの②「PGXPジオメトリ補正」にチェックを入れると、PGXPタブが選択可能になります。

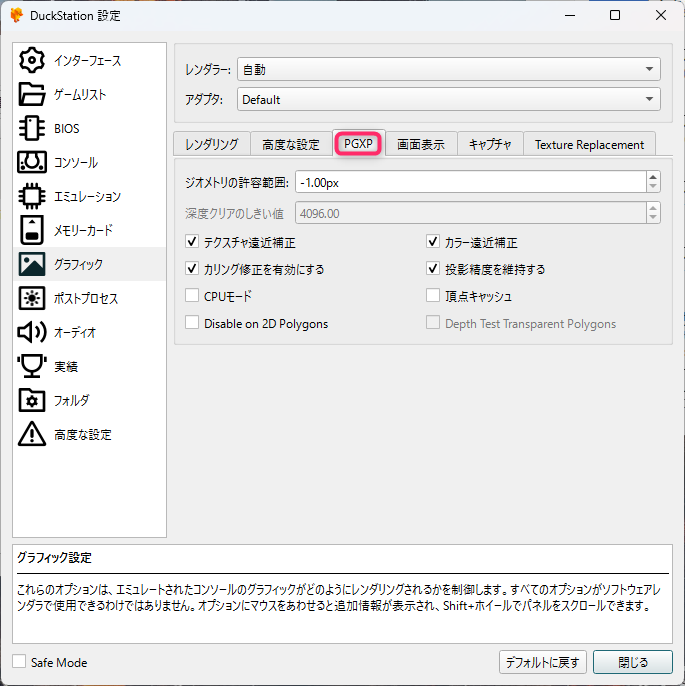

[PGXP]タブを選択すると上の画面が表示されます。

各項目は以下の通りです。

| 項目 | 説明と効果 |

|---|---|

| テクスチャ遠近補正 (Perspective Texture Correction) | PS1ではテクスチャがポリゴンに貼られる際、遠近感が正しく反映されず歪むことが多い。これを補正し、奥行き方向のテクスチャの歪みを軽減する。特に床や壁の模様が滑らかに見えるようになる。 |

| カリング修正を有効にする (Enable Culling Correction) | PS1の描画では、裏面ポリゴンの誤判定が起こることがある。これを修正することで、本来見えないはずのポリゴンが表示される問題を防ぐ。特にキャラクターのモデルや建物の内部で効果的。 |

| カラー遠近補正 (Perspective Color Correction) | テクスチャだけでなく、頂点カラーの遠近補正も行う。これにより、グラデーションやライティングの精度が向上し、より自然な色合いになる。 |

| 投影精度を維持する (Preserve Projection Precision) | PS1の投影計算は精度が低く、ポリゴンの位置が揺れる原因になる。この設定は投影行列の精度を高め、カメラ移動時のポリゴンの安定性を向上させる。 |

| CPUモード (CPU Mode) | PGXPの計算をCPUで行うかGPUで行うかを選択する。CPUモードは互換性が高いが処理が重くなる傾向があり、GPUモードは高速だが一部ゲームで不安定になる可能性がある。 |

| 頂点キャッシュ (Vertex Cache) | 頂点の計算結果をキャッシュすることで、描画の安定性とパフォーマンスを向上させる。特に同じポリゴンが繰り返し描画される場面で効果的。 |

| Disable on 2D Polygons | PGXP補正を2Dポリゴン(UIやスプライト)には適用しない設定。2D要素に補正をかけると逆に歪むことがあるため、これを無効化することでUIの表示を安定化させる。 |

| Depth Test Transparent Polygons | 透明ポリゴンにも深度テストを適用する設定。PS1では透明ポリゴンが描画順に依存して表示が乱れることがあるが、この設定により奥行きに基づいた正しい描画順を維持できる。ただし一部タイトルでは副作用が出る可能性もある。 |

🧪 実用的な使い方と注意点

- おすすめ構成:テクスチャ遠近補正、カリング修正、カラー補正、投影精度維持は基本的にON推奨

- 互換性重視なら:CPUモード+Disable on 2D PolygonsをON

- パフォーマンス重視なら:GPUモード+頂点キャッシュをON

- 筆者の検証環境では、Depth Test Transparent Polygonsが選択不可

ゲームのセーブとロード

DuckStationのステートセーブ機能を用いると、ゲーム中のどの場面でもセーブすることができます。

ゲームの状態をセーブするには

ゲーム終了時に「再開用にステートセーブする」をチェックしておくだけで、デフォルトのスロットにセーブされます。

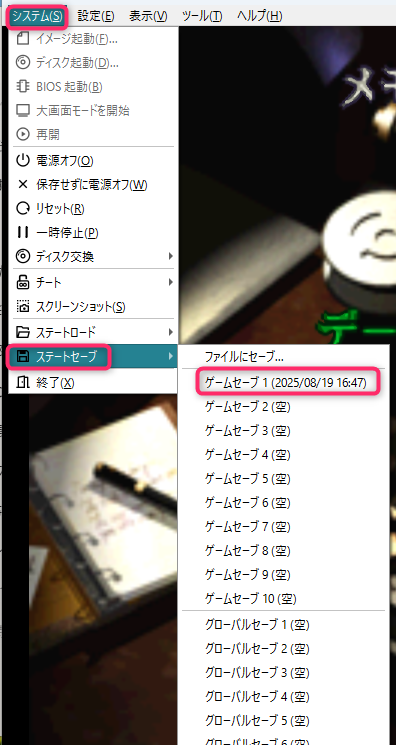

メニューから任意のセーブスロットにセーブする方法は下の図の通りです。上記デフォルトのスロットとは別です。

なお、現在選択中のセーブスロットには[F2]キーでセーブできます。

ゲームをロードするには

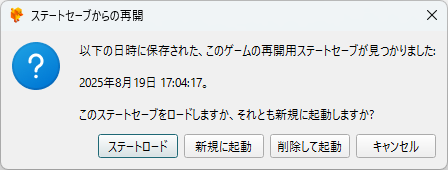

ゲーム起動時に下の図のダイアログが表示され、[ステートロード][新規に起動][削除して起動]などが選択できます。[削除して起動]を選択してゲームを起動した場合、デフォルトのステートセーブスロットの情報が削除されます。

ステートロードする前の状態に戻すには

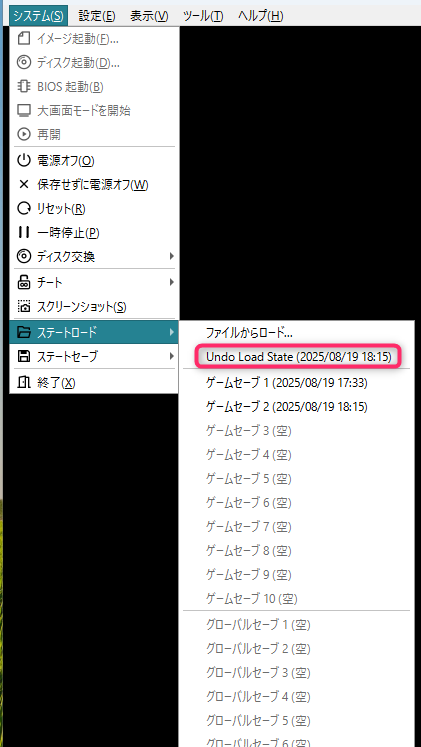

任意のスロットからステートロードすると、その直前までの状態が保存され、ロード前に戻すことができます。

ロード前に戻すには、[システム]>[ステートロード]>[Undo Load State]をクリックします。

同様に、任意のセーブスロットからロードすることもできます。ゲーム実行中の場合は、[F1]キーでロードできます。

ゲームリストをマウスで右クリックして、メニューから[ステートロード]>[ゲームセーブ1]などを選択してもロードすることもできます。

チートを活用するには

DuckStationではなんと、チートを自動でダウンロードしてくれます。

チートとは、ゲームを有利に進めるためにゲーム(のデータ)を書き換える裏技のようなものです。HPを無限にするといったことが可能になります。一般的なエミュはWEBでチートコードを検索し、エミュレータに読み込ませる必要がありますが、DuckStationは自動でダウンロードしてくれるので、その必要が無いことが多いです。ただし、ダウンロードしてくれないゲームもあります。

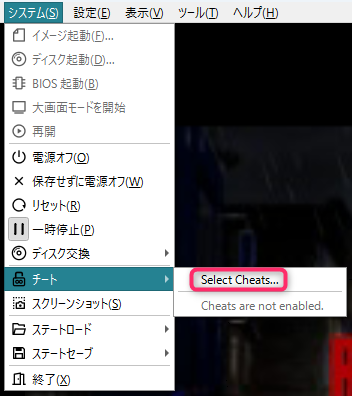

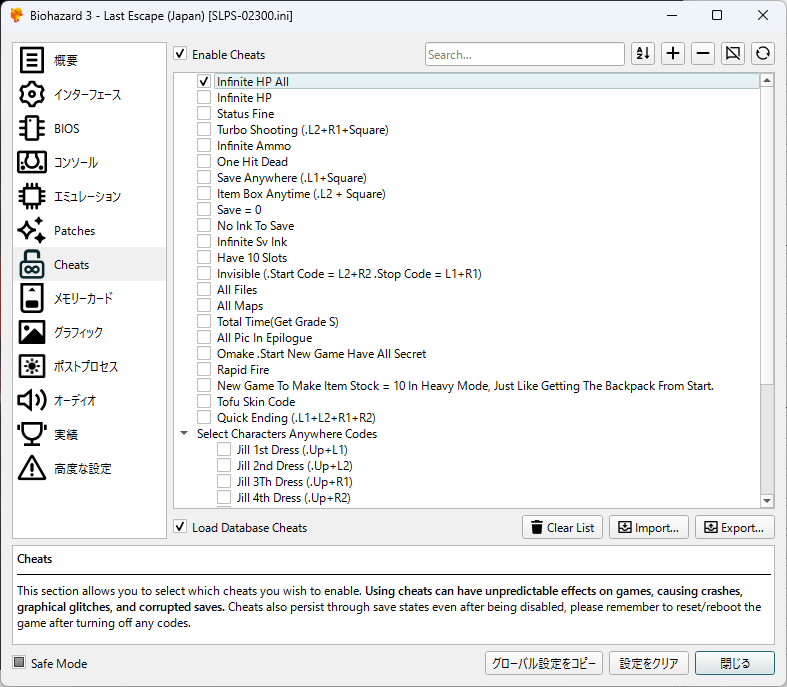

メニューバーから[システム]>[チート]>[Select Cheats]をクリックし、下の画面を表示します。

上図の通り、チートの説明が英語の一覧で表示されます。

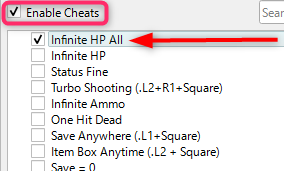

[Enable Cheats]にチェックしてチートを有効化します。

続いて使いたいチートにチェックを入れます。

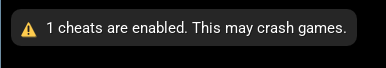

設定画面を閉じるとチートは即座に反映され、ゲーム画面に上のメッセージが数秒表示されます。

なお、チートが自動的にダウンロードされないゲームなどでは、WEBで見つけたチートコードなどをDuckStationに読み込ませることも可能です。その場合はチート一覧の最下部にある「Import」を選択し、チートを入力します。

便利なショートカットは

DuckStationではゲームプレイ中に様々な機能がショートカットで使えます。DuckStationではショートカットを「ホットキー」と呼んできますが、ここでは「ショートカット」に統一します。

使用できるショートカットの中で、特に頻繁に使用するものを下の表に挙げます。

なお、ショートカット欄が「定義可」のものは、最初ショートカットキーが割り当てられていません。以降で説明するショートカットの設定で任意のキーを割り当てることができます。

| 機能 | ショートカット |

|---|---|

| 一般 | |

| 一時停止してメニューから次の機能を選ぶ ・再開 ・早送り ・Load/Save ・チート有効/無効の切り替え その他 | [Esc] |

| [Tab]を押下中、早送り | [Tab] |

| フルスクリーンON/OFF | [F11] |

| 一時停止/再開 | [Space] |

| スクリーンショットを保存 | [F10] |

| システム | |

| コマ送り | 定義可 |

| 巻き戻し【注】追加設定が必要 | 定義可 |

| チート有効/無効の切り替え | 定義可 |

| 音声 | |

| 音声を上げる | 定義可 |

| 音声を下げる | 定義可 |

| ステートセーブ | |

| ステートロード | [F1] |

| ステートセーブ | [F2] |

特に「巻き戻し」機能が便利です。時間を戻して何度でもやり直しができるからです。また「音量を下げる」等の機能もよく使用します。どのゲームでもサウンドはかなり大きめに設定されているので、家庭環境では音量を頻繁に調整する必要があるからです。

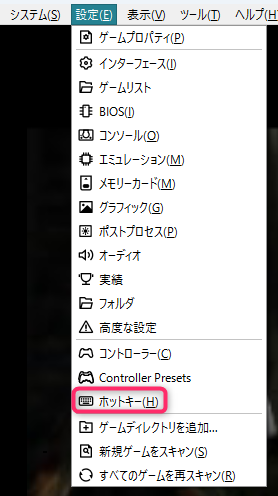

ショートカットを定義するには

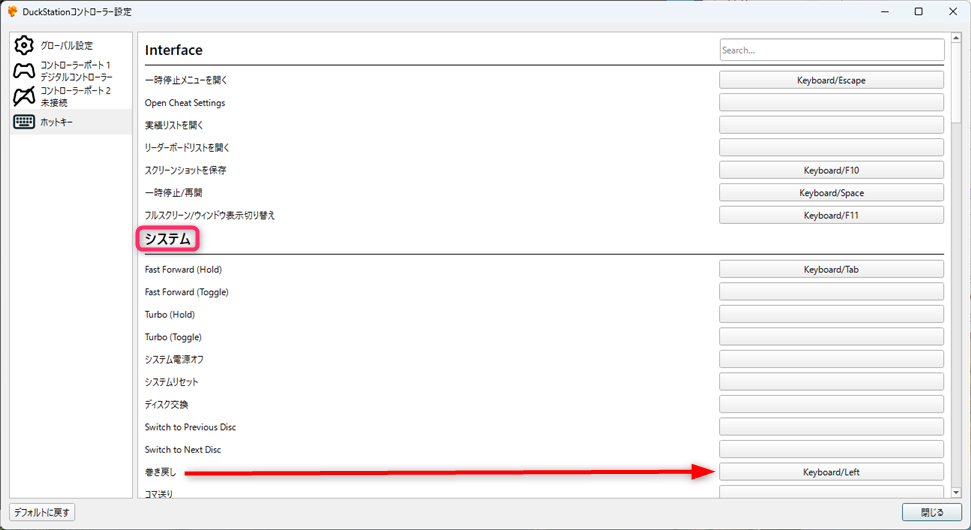

ここでは「巻き戻し」のショートカットキーを[←]に割り当ててみます。

上の画面、左ペインで[ホットキー]が選択されていることを確認します。右の「システム」カテゴリの中にある「巻き戻し」に対応するボタンをクリックすると、ボタン上で5秒間のカウントダウンが始まります。この5秒間の間に割り当てたいキーボードの[←]を押すと、「Keyboard/Left」と表示されて、巻き戻し機能が[←]に割り当てられます。

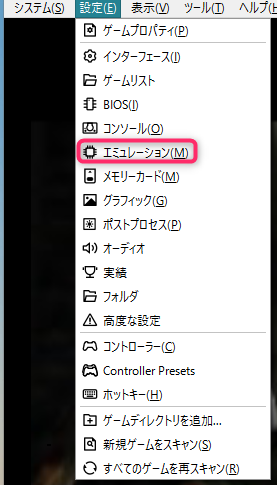

なお、巻き戻しの場合は、別の設定画面で巻き戻しを「有効化」する必要があります。

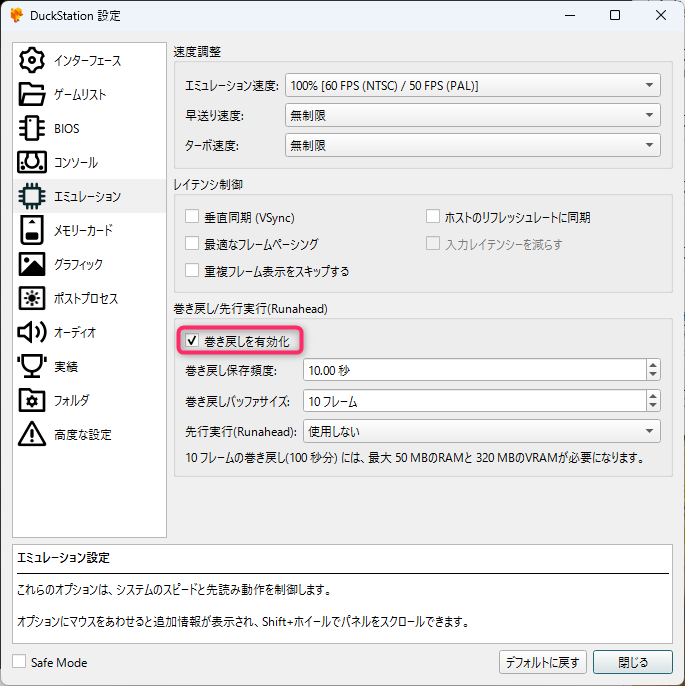

「巻き戻し」を有効化するには

巻き戻しは、DuckStationが一定時間の画面のデータ(フレーム)を覚えておく(バッファリングする)ことで実現しています。DuckStationの初期設定では10秒程度の過去にさかのぼることができます。設定を変更することにより、もっと前まで戻ることも可能ですが、システムの負荷が高くなります。

左ペインの[エミュレーション]が選択されていることを確認し、右の[巻き戻しを有効化]にチェックを入れます。

「巻き戻し保存頻度」「巻き戻しバッファサイズ」の数値を大きくするとシステムのリソースが多く消費されることになるので、実際にゲーム上で確かめながら、これらの値を決定するのが良いでしょう。

さいごに

それでは、PS1のレトロゲームをPCでお楽しみください!