- 最新OSを格安で、しかも比較的快適に使用できるようにする裏ワザを紹介します。

- 10年前に販売されたデスクトップPCに、23年10月リリースされたWin11リリース23H2をインストールします。

- 主にMicrosoft OfficeとWebブラウザ、仮想環境を使用する用途を想定しています。

ノートPCとデスクトップPCのどちらがおすすめ?

ノートPCはWiFiをはじめ、ディスプレイやスピーカなど、必要なものがほぼすべて装備されています。外に持ち歩きたいというニーズがあるなら、ノートPC一択でしょう。

ディスプレイやスピーカをすでに保有していて、腰を落ち着けて作業ができるなら、デスクトップPCがおすすめです。同じ年に販売されたPCを比較すると、ノートPCよりもデスクトップPCのほうが安くてスペックが高い場合が多いからです。ノートPCはコンパクトな分、性能が控えめといえます。

10年前の中古PCの仕様は

本稿では、富士通 ESPRIMO D582/FW(以降、D582/FW)を使用します。中古ショップで購入しました。23年10月現在の中古市場では6千円台くらいからあるようです。

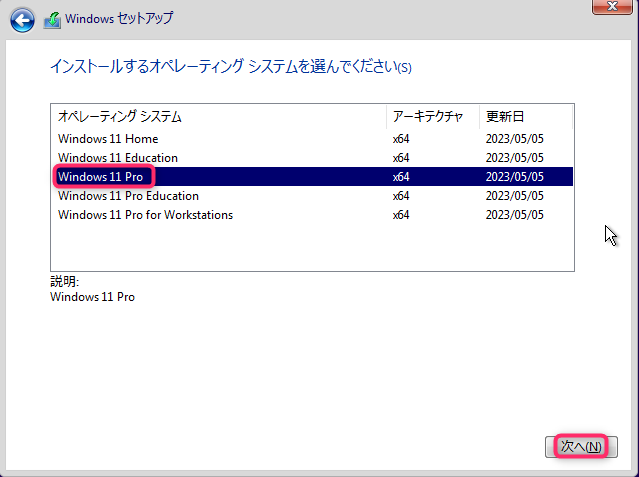

選択したポイントとしては、D582/FWは業務用PCとして設計され、WindowsのProが採用されている点です。ProがインストールされていたPCは、後述の方法によりWindows 11 Proをインストールすることができるからです。

D582/FWの発売日は2013年9月のようです。

主な仕様は以下の通りです。

| 新品購入時 | 中古購入時 | |

|---|---|---|

| OS | Windows 8 Pro(64bit版) | なし |

| CPU | インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー | 同左 |

| メインメモリ | 標準2G 最大16G | 8G |

| グラフィックアクセラレーター | Intel® HD Graphics 2500(CPUに内蔵) | 同左 |

| ハードディスクドライブ | 250GB(7200rpm、Serial ATA/600) | 同左 |

| スピーカー | なし | なし |

| キーボード/マウス | 付属 | なし |

| 使用履歴 | 中古で購入後、Win 11 22H2にアップグレードを実施 |

どんなPCに仕上げるの?

上記のD582/FWを、MS Officeによる文書作成、Webの閲覧、YouTube視聴などに使用できるものにします。

また、ブログの記事を作成する際に、VirtualBoxなどを用いて仮想環境を構築することがあります。仮想環境を構築できるだけのリソースを確保します。その場合は、ゲームをするわけではないので、少々遅くても問題ありません。

上記のような用途に使用できるPCに改造します。

ただし、中古PCを活用することと、後述するWindows 11のシステム要件を回避してインストールすることには、一定のリスクがあると考えられます。その点は自己責任でお願いします。

中古PCにWindows 11をインストールする際に考慮すべきこととは

無料でWindows 11を使う抜け穴とは

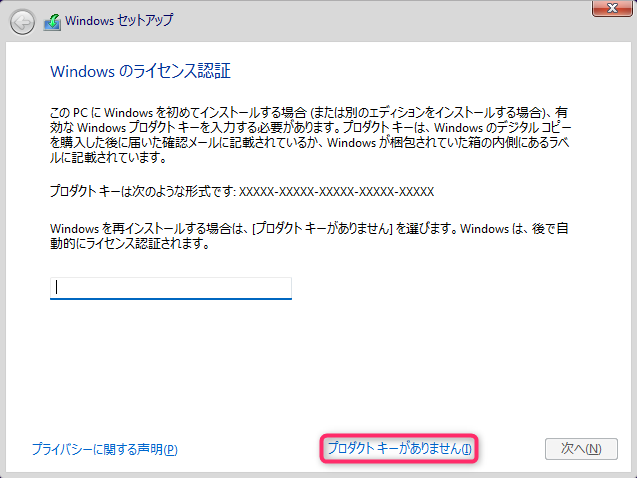

D582/FWは、Windows 8.1 Proが動作していたPCです。そのため、これまではWindowsのデジタルライセンス認証により、Windows 11 Proにアップグレードできました。

ところがMicrosoft(MS)は23年9月20日に「Windows、Windows 7/8の無料アップグレードのインストールパスを終了」との発表を行っています。要はWin 7/8の正規ライセンスを持っていても、無条件でのアップグレードができなくなったということです。ここで過去、Windows 10へのアップグレードを無償期間で行っていたPCであれば、従来通りWindows 10または11の再インストール時に認証されます。

では、過去にWindows 10などにアップグレードしたことのないPCの場合は、アップグレードが絶望的なのかというと、どうもそうでもなさそうです。デジタルライセンスによる自動的な認証は停止しているものの、テクニカルサポート経由の電話によるやり取りで、アップグレードを可能にしているという情報があります。

本記事では上記の情報についての検証を行っていません。今回検証に使用する中古PCはすでに一度、Windows 11 22H2をインストールしたことがあるため、デジタルライセンスで自動認証されるケースとなります。

Windows 11のシステム要件を回避するには

中古のPCを購入し、Windows 11で使用したい場合、Windows 11のシステム要件を満たしているかどうかを事前に確認する必要があります。Windows 11のシステム要件には、例えば以下のものがあります。

- システム ファームウェア:UEFI、セキュア ブート対応。

- TPM:トラステッドプラットフォームモジュール(TPM)バージョン2.0。

本稿で扱うような10年以上前のPCでは、まず上記の要件を満たしていません。その場合、Windows 11をインストールすることはできません。ただし、一部の制約を回避する方法があります。本稿ではその方法を用いて、要件の会費を行います。

ここであらかじめ注意いただきたいことがあります。この要件回避方法は互換性などの問題が発生する可能性があるため、Microsoftはこの操作を推奨していません(メーカー保証外)。また、セキュリティ更新などの更新プログラムの受信が保証されていません(現時点では受信できることを確認済みです)。

Windows 11のシステム要件を回避することによるデメリットは

システム要件を回避して中古PCにWindows 11をインストールすることで考えられるデメリットは次の通りです。

- Windows 11の大型アップデートで更新することができない

セキュリティなどの更新は現時点では実施されます。しかし、Windows 11の年次アップデート、具体的には23H2の次のアップデートは自動で行えないと思われます。再び、システム要件の制約を回避する何らかの方法でアップデートを行う必要があると考えられます。 - Microsoftの方針変更で、非対応PCに対する新たな制約が生じる可能性がある

どんなハードウェアを足すと効果的?

ハードウェアを「ちょい足し」して、サクサク使用できるPCに仕上げたいと思います。

起動を早くしたい

最も効果的な方法は、HDDからSSDへの交換です。480GBのSSDに交換します。23年10月時点で新品で3千円くらいから販売されています。

ここで、D582/FWのHDDは3.5インチなので、2.5インチのSSDを取り付けるためには、「2.5インチ → 3.5インチ 変換ブラケット」を使用します。SSDに下駄を履かせてHDDのサイズにしてマウントするわけです。変換ブラケットは315円くらいから販売されています。

仮想環境を構築したい

メモリを増設します。Officeを使用するくらいなら、8GBあれば問題なく動きますが、仮想環境はサーバだと2~4GB、デスクトップ環境だと8GB程度のメモリが必要になります。すると、トータルで16GBくらい必要になります。幸い、仕様上は最大16GBメモリを搭載できるので、16GBとします。使用できるメモリは「PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11 ECCなし」とマニュアルに記載されています。

新品だと16GBで、2,600円くらいから販売されているようです。筆者は余ったメモリで相性のよさそうなものをかき集めて活用しました。

取り付け手順は、ESPRIMO D582/FW 本体マニュアル 「製品ガイド」を参照ください。

無料でWindows 11をインストールしよう

ブータブルUSBを作成しよう

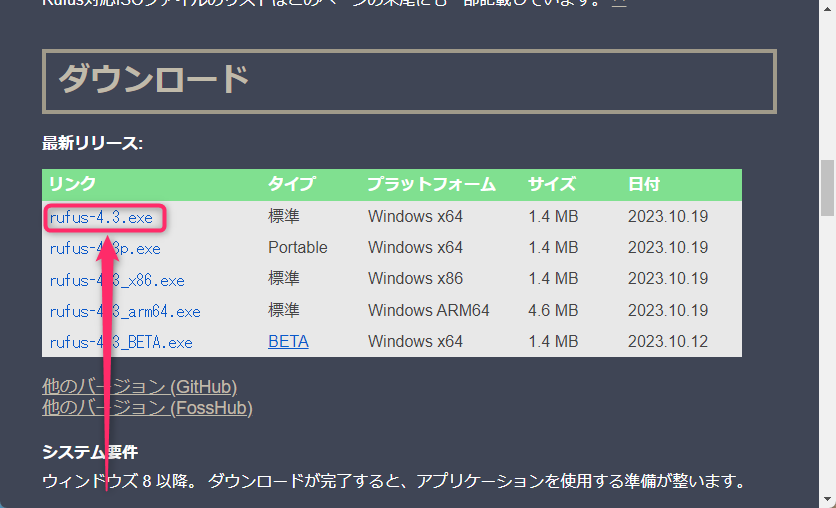

Rufusを入手するには

Rufusとは、起動可能(ブータブル)なUSBメモリを作成するためのフリーソフトです。Windows以外にも、各種LinuxディストリビューションやBSD系OS、DOSなど、幅広いOSをサポートしています。Rufusは、OSのISOイメージファイルをUSBメモリへ書き込んでインストールメディアを作成することができます。Rufusは、メディアを作成するスピードが、他のソフトと比較して速いと言われているようです。

Rufusを使用するには、公式サイトからダウンロードし、実行ファイルを起動します。インストールは不要です。

USBメモリを用意しよう

Rufusを用いて、起動可能なWindows 11インストーラを作成します。インストーラはUSBに格納します。Windows 11のISOのサイズは5GBを超えます。したがって、USBメモリの容量は8GB以上のものを準備します。

Windows 11をダウンロードするには

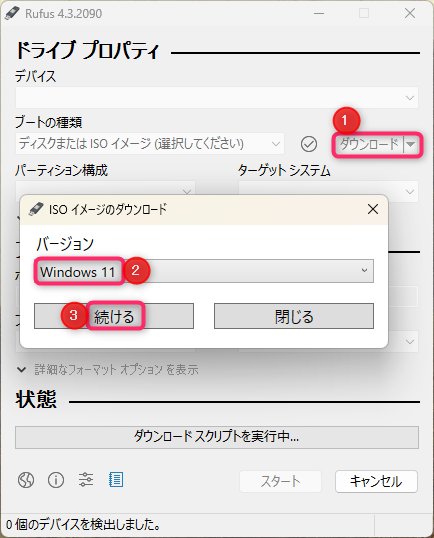

Rufusを起動します。

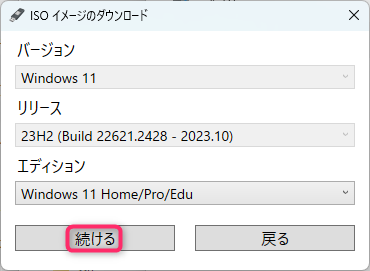

①「ドライブ プロパティ」領域の「ブートの種類」右の[▼]ボタンをクリックし、[選択]から[ダウンロード]に変更します。次に[ダウンロード]をクリックすると「ISOイメージのダウンロード」画面がポップアップ表示されます。

②「バージョン」のプルダウンメニューから[Windows 11]を選択します。

③[続ける]をクリックします。

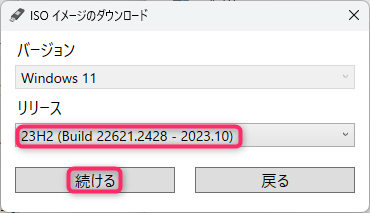

「リリース」が追加されるので、23H2を選択して[続ける]をクリックします。

「エディション」が追加されるので、確認して[続ける]をクリックします。

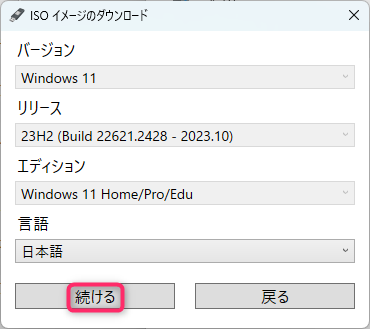

「言語」が追加されるので、[日本語]等を選択して[続ける]をクリックします。

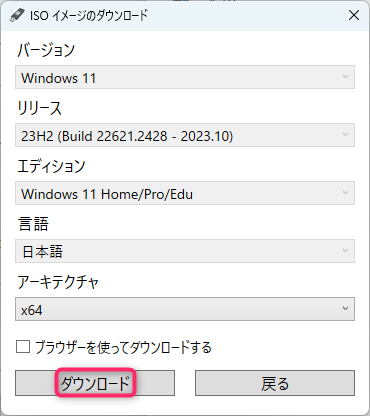

「アーキテクチャ」が追加されるので、確認して[ダウンロード]をクリックします。

「ダウンロード」等のフォルダに

Win11_23H2_Japanese_x64.iso といったファイル名で格納されるでしょう。

Windows 11のインストールUSBを作成するには

①USBメモリをPCのUSBスロットに挿入します。

②[▼]ボタンで[ダウンロード]から[選択]に変更し、[選択]をクリックします。続いて、ダウンロード済みWindows 11のISOファイルを選択します。

③「ブートの種類」に正しくWindows 11のISOファイル名が表示されていることを確認します。

④パーティション構成が[GPT]か、[MBR]かを選択します。GPTはUEFIシステムでのみブート可能で、MBRはBIOSシステムでのみブート可能です。今回の記事で使用したPCはUEFIなのでGPTにしました。

⑤[スタート]ボタンをクリックします。

次の画面が表示されます。

①ハードウェア要件を回避するためにチェックを入れます。

②Microsoftアカウントによるログインを回避します。

③ローカルのアカウントを作成します。初回ログインの際にパスワードの設定画面が表示されます。

④「日本の東京」などのロケーションをRufusを起動したPCと同じに設定します。

⑤スペックの低めの旧型PCなので、少しでも軽くするためにデータ収集を無効にします。

必ずチェックが必要な項目は①です。旧型PCでは①をチェックしないと、Windows 11の要件に抵触してインストールできません。

②~⑤は効率的にインストールができるように、セットアップ画面をスキップするための項目です。すべてチェックすると最速でセットアップが完了します。ご自身の判断でチェックの有無を判断していただいて構いません。

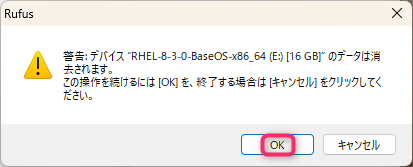

USBメモリの中身は完全に消去されます。続けるには[OK]をクリックします。

USBインストーラの作成が完了するのを待ちます。

USBメモリからPCを立ち上げよう

これから、rufusで作成したインストール用USBから起動します。通常のPCでは、USBドライブから起動しない設定になっていることが多いため、設定を変更する必要あります。

以下の手順は、特定のパソコンの機種に依存しない一般的な手順です。

- USBメモリをPCに挿入します。

- PCを起動し、BIOS設定画面に入ります。BIOS設定画面に入る方法は、PCの機種によって異なりますが、一般的にはPCの電源を入れた直後に、F2、F10、F12、ESC、DELなどのキーを押すことで入ることができます。

- BIOS設定画面で、ブートの優先順位を変更します。ブートの優先順位を変更する方法は、PCの機種によって異なりますが、一般的には「Boot」タブを選択し、USBメモリを最優先に設定します。

- BIOS設定画面で設定を保存し、PCを再起動します。

- PCが再起動すると、USBメモリからOSをインストールすることができます。

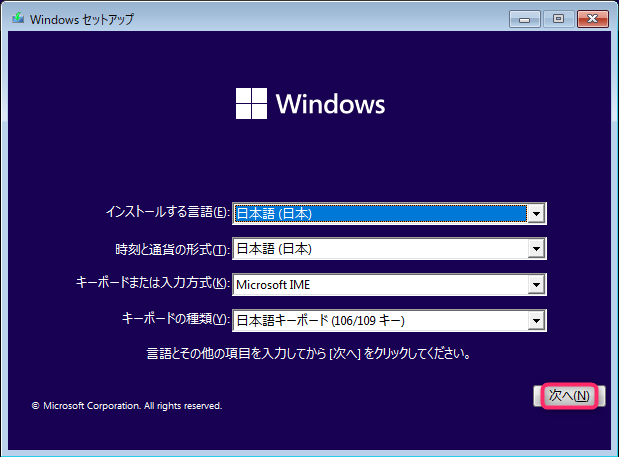

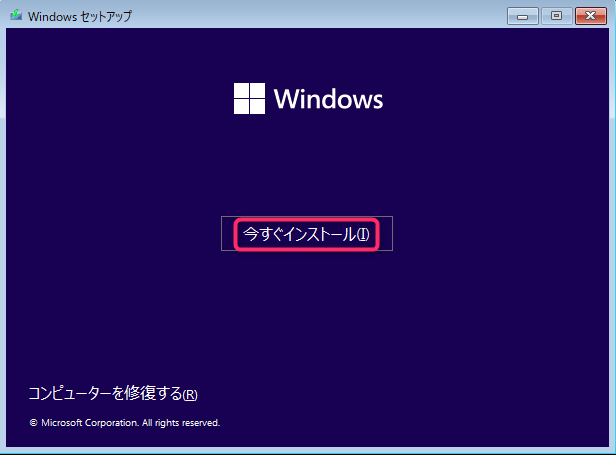

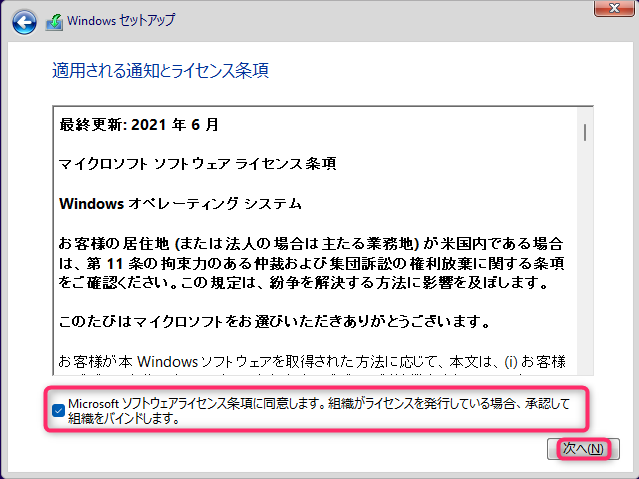

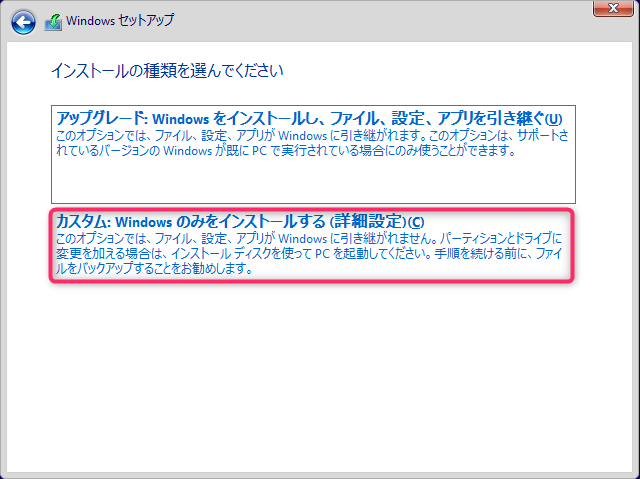

Windows 11をインストールしよう

Proエディションが動作していたPCは、デジタルライセンス認証でもProが選択できます。Windows 11 Proを選択します。

OSがインストールされているSSDなど、ほかの用途で使用していたSSDの場合は、パーティションを[削除]するなどして領域を確保します。

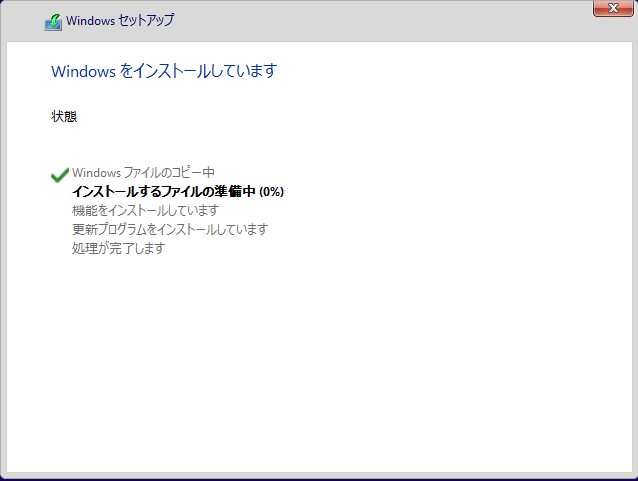

インストールが開始されました。

再起動後、次の画面に遷移します。

再度、再起動が行われます。

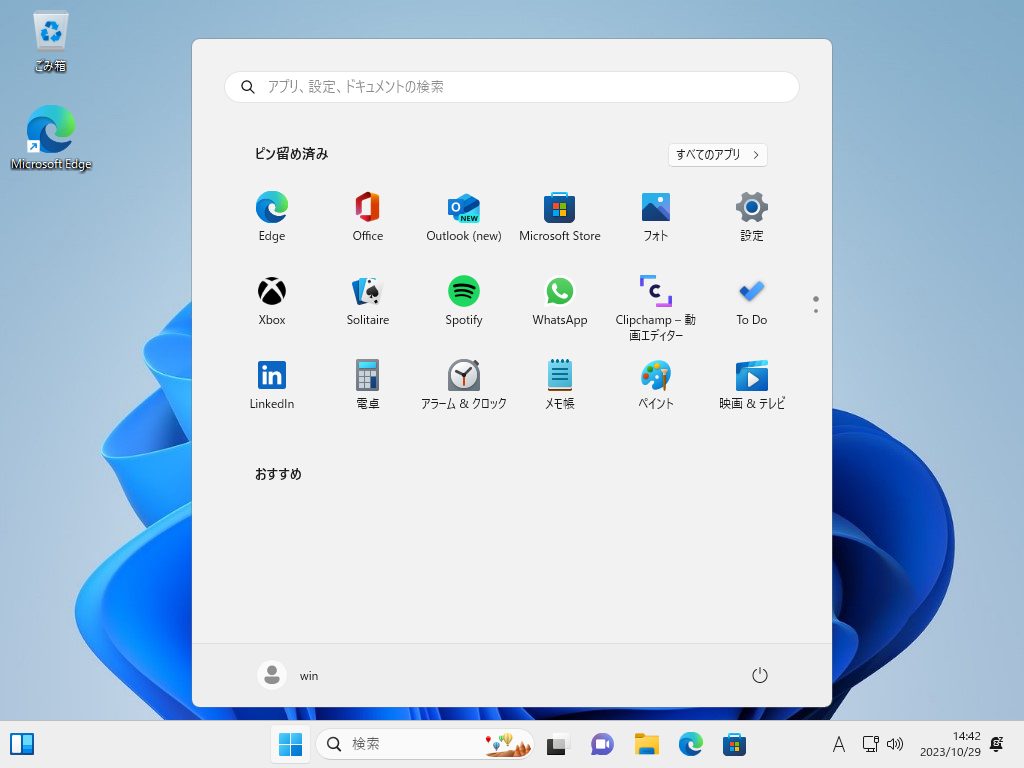

しばらく待つと、次の画面が表示され、インストールは完了します。

次回のログイン時に、パスワードの入力が求められます。

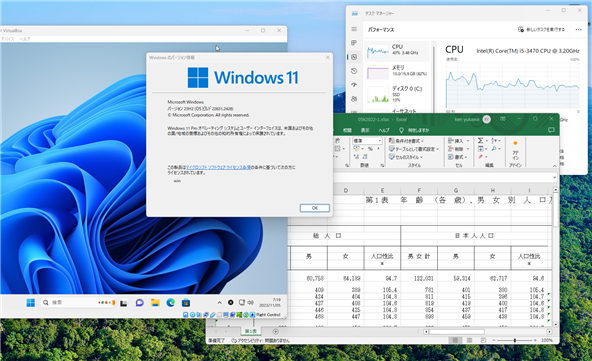

完成したPCのレスポンスは

Windows 11の起動時間は

ストップウォッチで約13秒でした。PCの電源スイッチを入れてログイン画面が表示されるまでの時間です。まずまずといえます。

EXCELの起動時間は

ローカルのファイルを指定して起動する所要時間は、2秒ほどでした。

仮想環境の使用感は

VirtualBoxにWindows 11をインストールしてみました。一通りの操作をするうえで、特に問題はありませんでした。

起動時間は約37秒、ブラウザ(Edge)起動で約13秒でした。

ホストPCのスペックを考えると妥当な範囲で、十分検証用等に使える感触を得ました。

YouTubeの視聴は

全く問題ありません。動画が一瞬止まったり、フレームが飛んだりという「乱れ」は一切ありませんでした。

さいごに

中古PCにSSDとメモリを「ちょい足し」し、Windows 11リリース23H2を実質無料でインストールする方法について紹介しました。

古いPCも工夫次第で、まだまだ快適に使用できます。

皆さんも、片隅に放置されているPCに復活のチャンスを与えてあげてはいかがでしょうか?