USBメモリやSDカード、余っていませんか?

さまざまな容量の記憶媒体(メディア)をひとまとめにし、大容量にする方法を紹介します。

メディアを束ねる「JBOD」とは

本稿では、複数のUSBメモリ、SDカード、SSD、ハードディスクなどを論理的に連結し、各メディア容量の合計をひとまとめにして、利用できるようにする方法を紹介します。メディアの大容量化が進む中、今となっては使われなくなったメディアの再利用が可能です。

JBOD(ジェイボド)は、Just a Bunch Of Disks(ディスクを束ねただけ)の略で、ディスクアレイと呼ばれる形態の一つです。ちなみにWindows では「スパン」として、この機能が標準装備されています。Linuxでは「LVM」に近い概念といえます。

JBODに関する情報はインターネット上にも少なめで、あまり活用されていない技術かもしれませんが、知っていると非常に便利です。

本稿では、6枚のカードメディアを、ソフトウェア的に統合してJBODによって、あたかも1ボリュームのようにする方法を検証しましました。

JBODの注意点は、信頼性を犠牲にしてでも大容量を確保したいときに用いられる手法だということです。そのため、重要なデータを保存するのには向きません。筆者は、ダウンロードしたファイルなどの一時保存場所などに使用しています。

一方でJBODのメリットは、構成するメディアの容量が互いに異なる場合でも、各メディアの合計分の容量を使うことができることです。

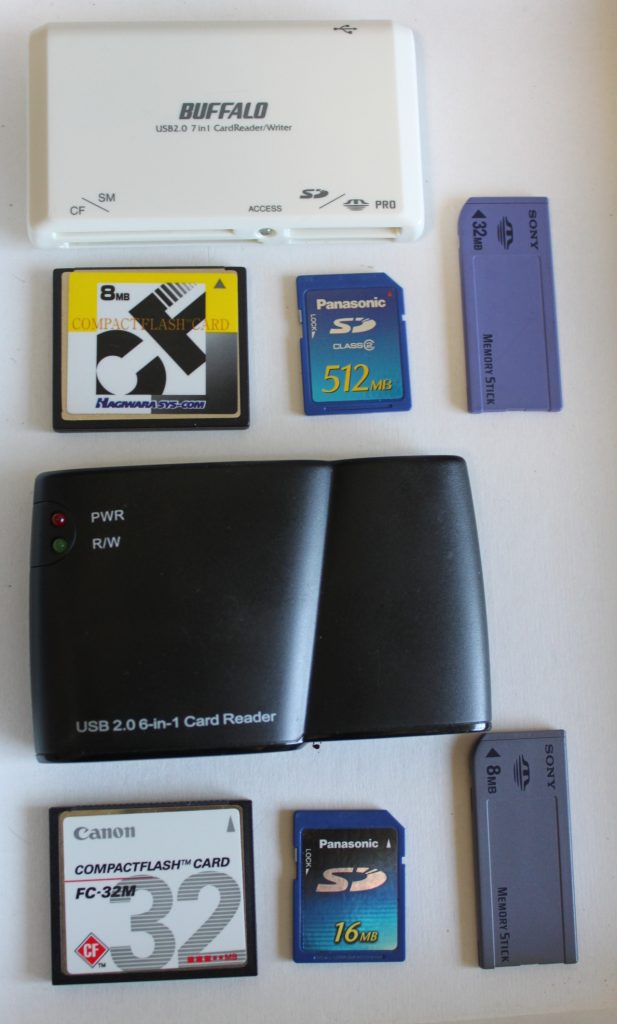

用意したメディアと接続方法

本稿では6枚のカードメディアを用意し、2つのカードリーダ-/ライタに3枚ずつ差し込みました。そして物理的には6枚のカードを、1つの論理ボリュームにしようという企画です。

メディアの容量を単純に足し算すると608MBとなり、CD1枚にも満たない合計容量です。本稿では極端に少ない8MBのメディアを含め、3種類6枚のカードが果たして一つのボリュームとして認識されるようになるのかどうかを検証することに主眼を置きます。

ちなみに二つのカードリーダ/ライタは中古ショップのジャンク品売り場で、それぞれ110円で購入しました。

| メディア/機器 | 容量/仕様 |

|---|---|

| SDカード(1) | 512MB Panasonic Class 2 |

| SDカード(2) | 16MB Panasonic(Class表示なし) |

| Memory Stick(1) | 32MB SONY |

| Memory Stick(2) | 8MB SONY |

| Compact Flash Card(1) | 8MB Hagiwara Sys-Com |

| Compact Flash Card(2) | 32MB Canon FC32-M |

| カードリーダ/ライタ(1) | USB 2.0 BUFFALO MCR-C7/U2 |

| カードリーダ/ライタ(2) | USB 2.0 メーカ不明 |

| MacBook Pro | macOS Ventura |

| USBハブ | Buffalo BSH4U120U3 Series |

JBODボリュームの作成手順とは

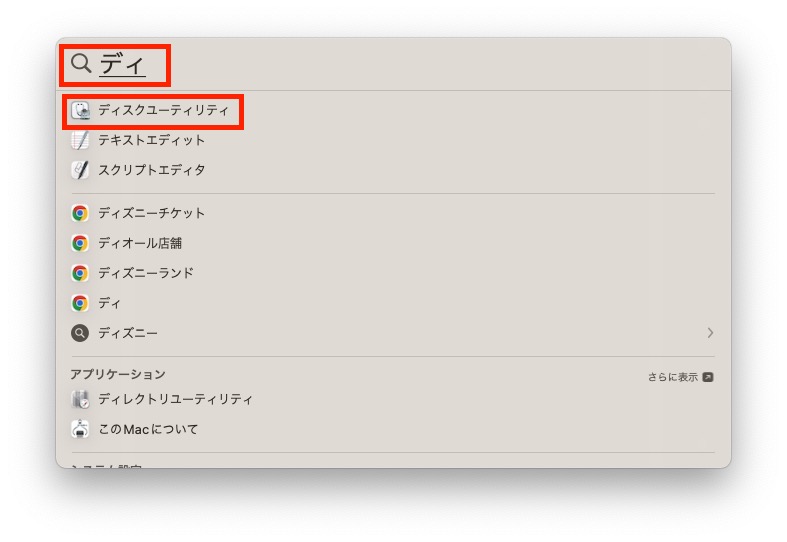

「ディスクユーティリティ」を起動します。Spotlight([command]+[スペース])で「ディスク」と入力すると「ディスクユーティリティ」が検索されるので、クリックします。

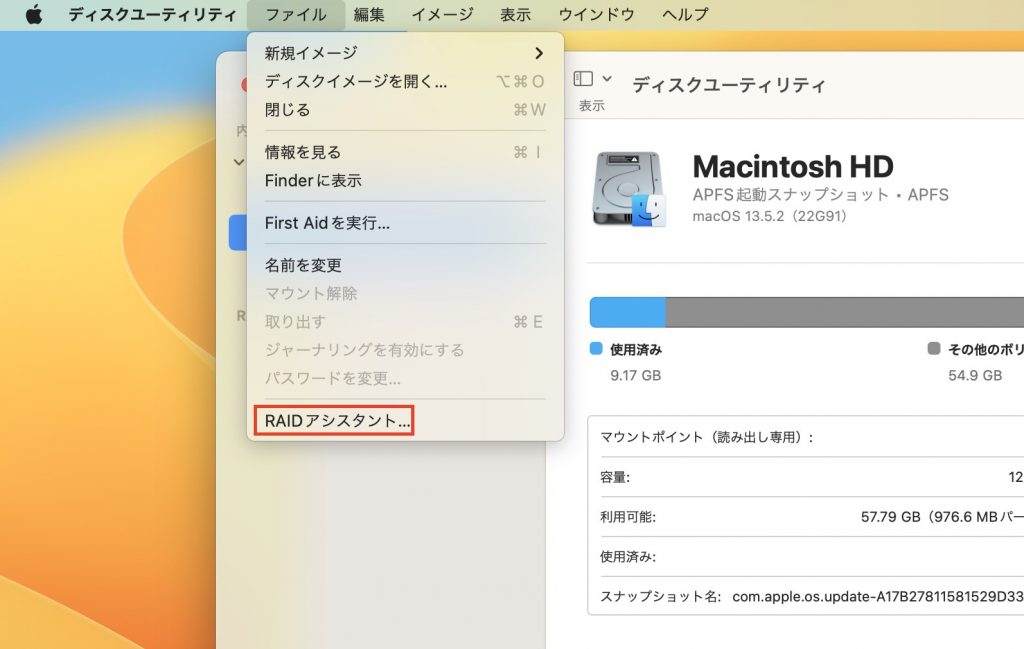

起動された「ディスクユーティリティ」のメニューバーから[ファイル]>[RAIDアシスタント]を選択します。

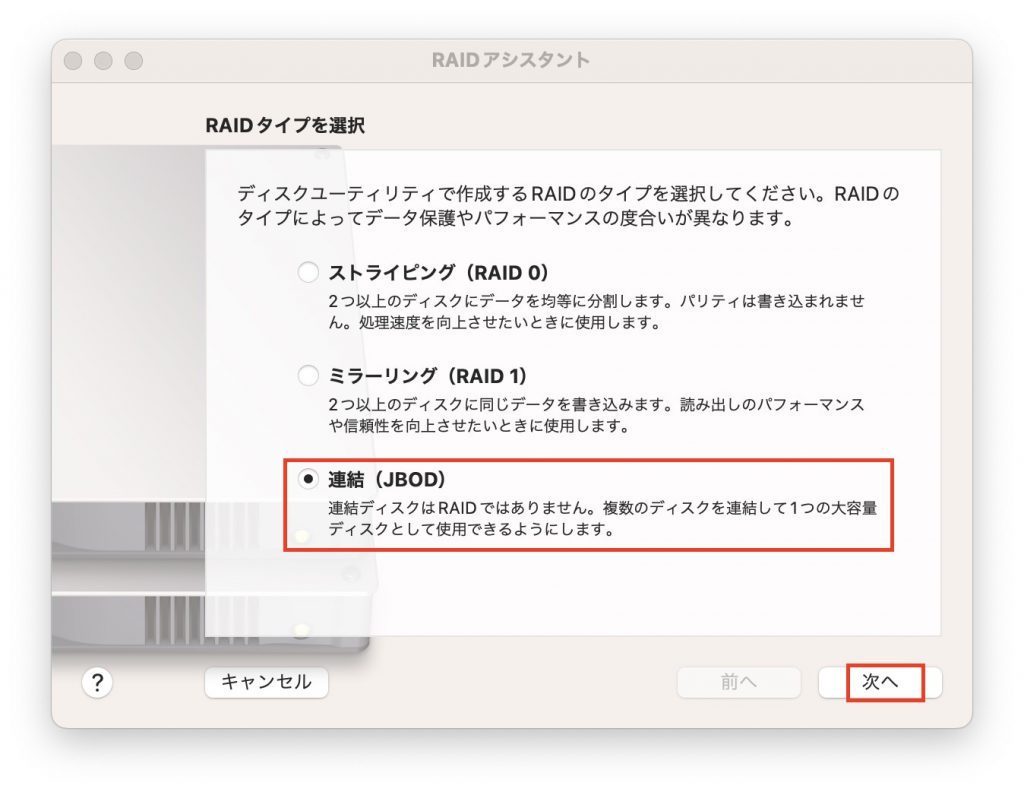

「RAIDタイプを選択」画面で[連結(JBOD)]を選択し、[次へ]をクリックします。

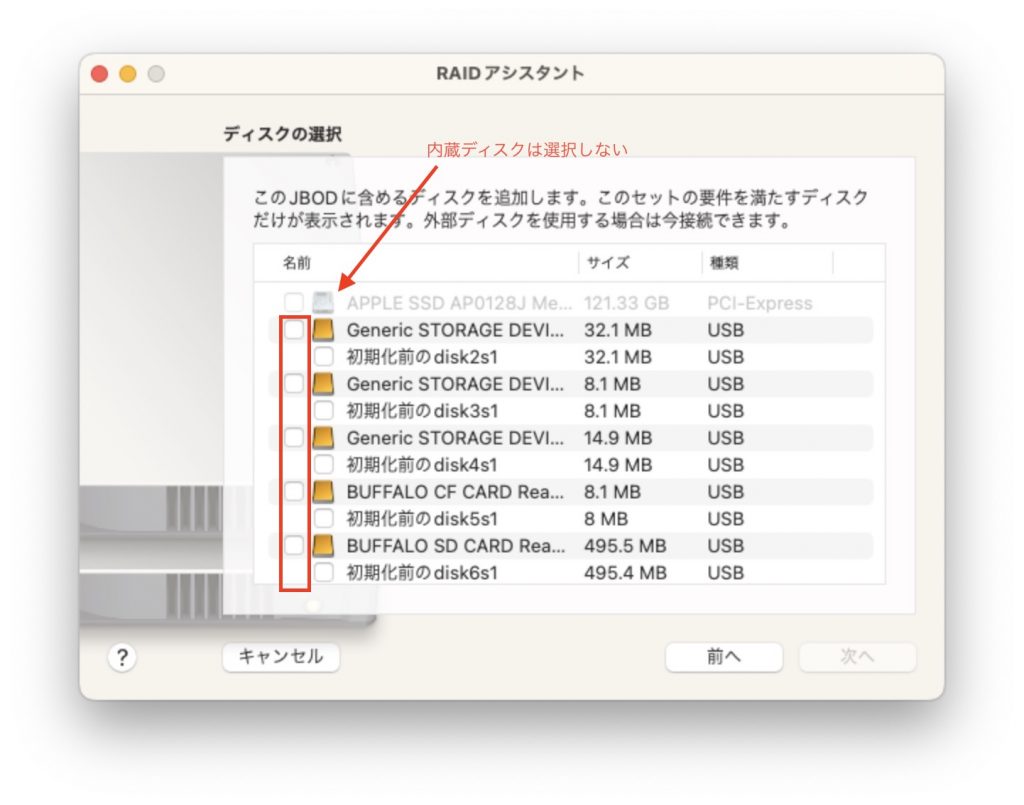

認識されたメディアの一覧が表示されます。慎重にカードリーダ/ライタに刺したメディアをすべて(ここでは6つ)選択します。

内蔵ドライブは選択できないよう、グレイアウトされていますが、仮に選択できたとしても、内蔵ドライブにチェックしないようにしてください。

チェックしたら[次へ]をクリックします。

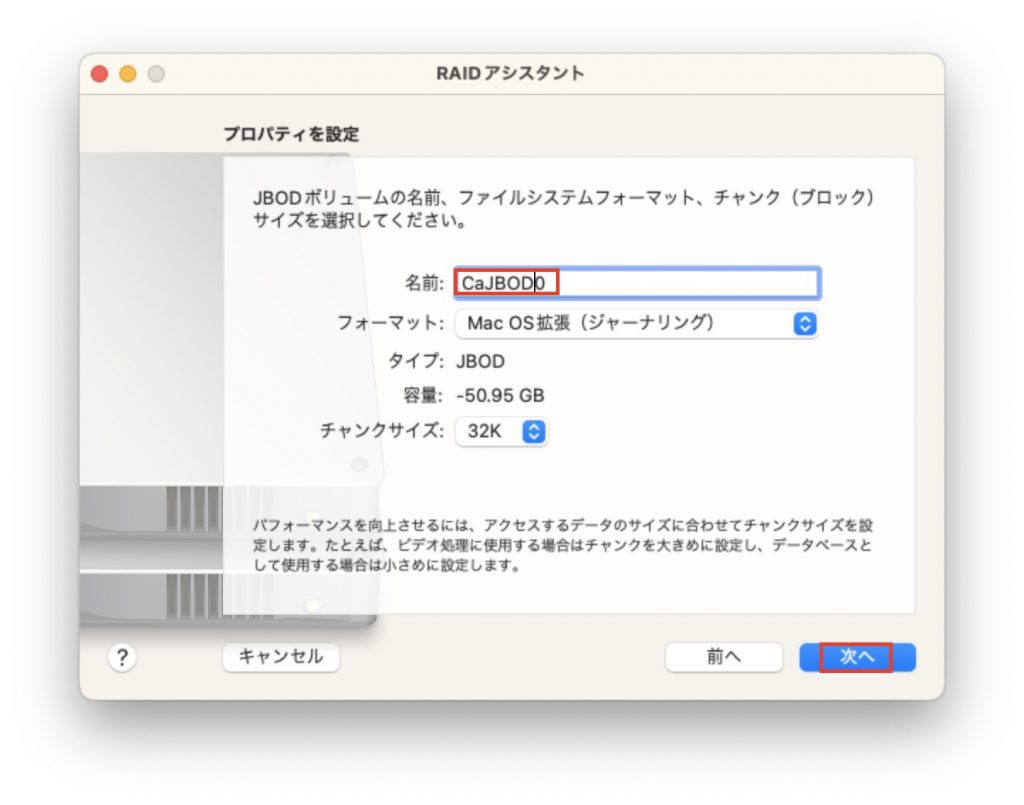

上記画面の次の画面で、新しいボリューム名を指定します。ここでは「CaJBOD」としました。

「容量」がマイナスになっていることが非常に気掛かりですが、そのまま進みます。「チャンクサイズ」とは、データの分割単位です。基本的にはデフォルトで問題ありませんが、用途によっては画面下に表示されているアドバイスに従って変更します。

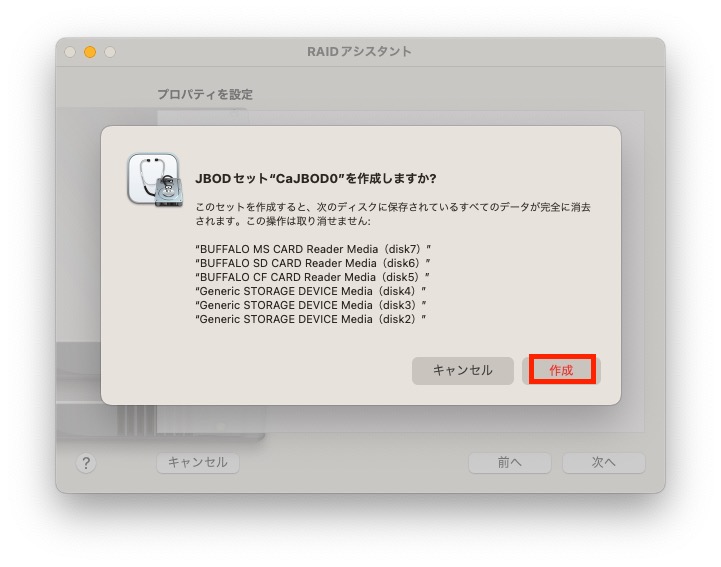

以下は最終確認画面です。選択したメディアのデータは全て失われます。後戻りできないので、慎重に確認の上、[作成]をクリックします。

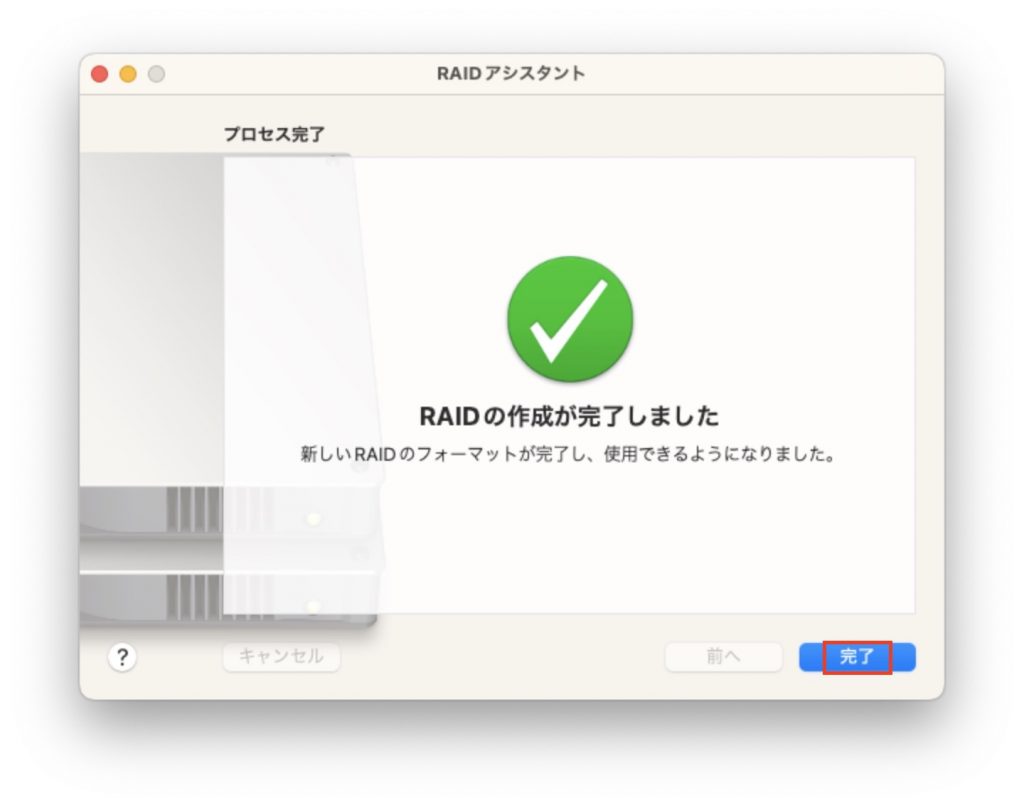

次の画面が表示されたら、JBODボリュームの作成完了です。

[完了]をクリックします。

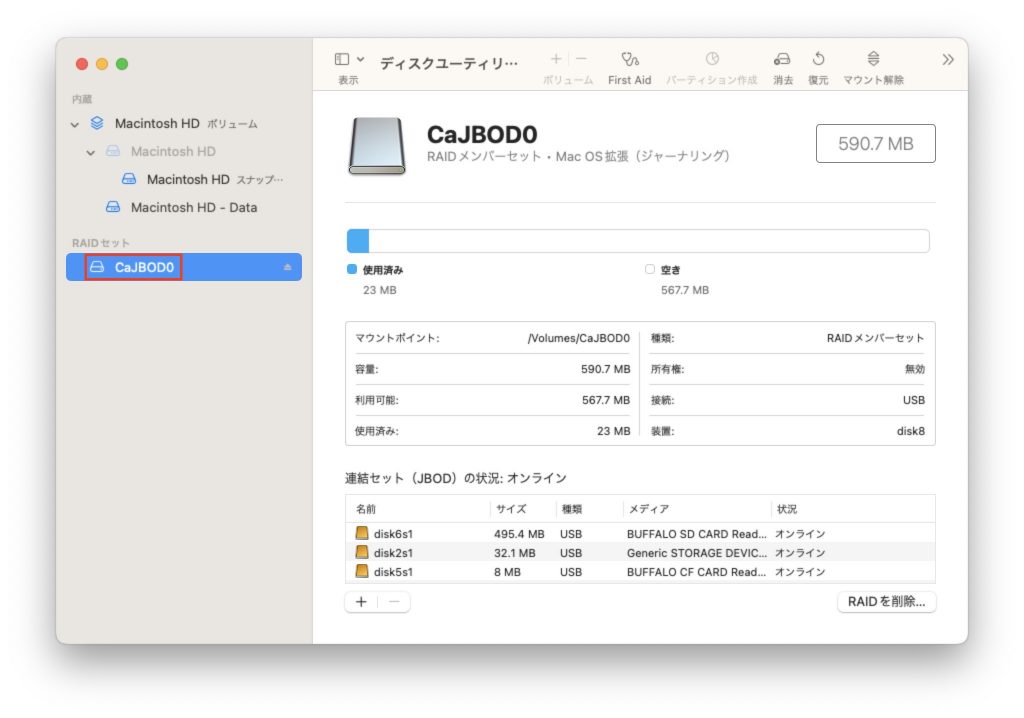

ボリュームの作成後、ディスクユーティリティの左ペインで、作成したボリュームを選択します。

下の画面のように表示され、約590MBの新規ボリューム作成に成功しました。

JBODの注意点とは

JBODボリュームは拡張が可能です。一方で、縮小はできません。縮小したい場合は、ボリュームを一旦削除し、再構成する必要があります。

JBODボリュームを構築する上で、注意点があります。JBODで構成できるHDDなどのメディアの数に上限があるようだということです。この件に関しては、仕様が記述されていないかを筆者が調べた限りでは、明記されているドキュメントを見つけることができませんでした。しかし、今回の記事で検証してみると、カードメディアを6枚使ってボリュームを作成するところまでは正常ですが、7枚以上だと不安定な症状が現れました。具体的には、次のような現象が見られました。

- ボリュームにメディアを追加する操作を行った後、ファイルシステムの構築で「内部エラー」になる

- ボリュームが正常に作成されたように見えても、再起動するとマウントできなくなる

カードメディアを扱った場合に特有の症状なのかどうかは不明です。

Appleはこの辺りの細部にわたってテストしていないようで、品質が低く要注意です。

ボリュームを拡張するには

新たな物理メディアを追加します。

次に画面下の[+]ボタンをクリックし、ポップアップ表示された画面の指示に従って、追加するメディアを選択します。

JBODボリュームを削除するには

JBODではボリュームごとの削除しかできません。ボリューム配下のカードメディア単体レベルの削除はできません。紛らわしいのが、画面下の[-]ボタンです。一見、このボタンで削除できそうにみえますが、グレイアウトされていて使えません。

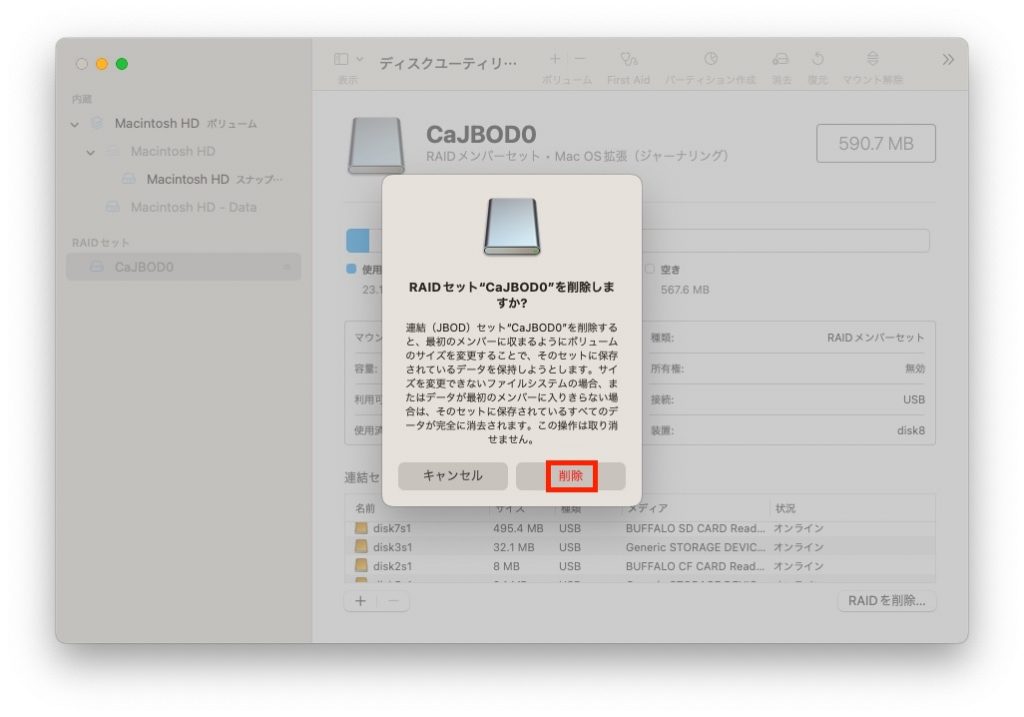

下の画面の[RAIDを削除]ボタンをクリックします。

ここで削除してしまうと元に戻せません。データは全て失われると考えてください。画面に書かれていることは、筆者にはJBODに当てはまらないと思われました。

[削除]をクリックします。

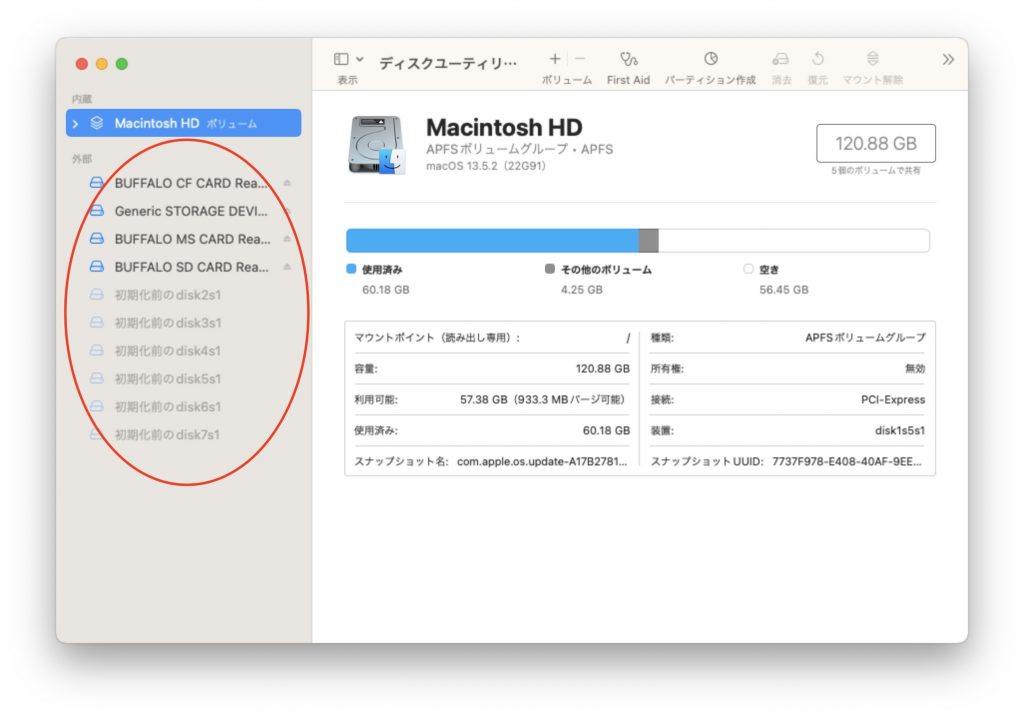

削除が完了すると下の画面が表示されます。

JBODで束ねられていたメディアがバラされて表示されています。

以上が削除の操作です。

おわりに

今回は、使わなくなった小容量のカードメディアをかき集めて、一つのボリュームにする方法について紹介しました。

Windowsでも「スパン」と呼ばれるJBOD同様の仕組みがありますが、カードメディアを対象にすることはできないようです。

JBODをMacで構築する場合、「ディスクユーティリティ」の「RAIDアシスタント」から行いますが、正確にはRAIDとは異なるものといえます。

JBODは、RAIDと違って信頼性やアクセス速度の向上は全く期待できませんが、筆者は再利用の一環として、Kindle(書籍リーダ)の保存領域など、消えてしまっても何とかなるデータの保存に使用しています。

みなさんもぜひ、JBODをお試しください。