「ディスク・ストライピング」をご存じでしょうか?「RAID 0」とも呼ばれる技術で、次のメリットとデメリットがあります。

| メリット | デメリット |

| I/Oを高速化できる | 故障率が高くなる |

| 容量をN倍にできる | OSのブート領域を対象にできない |

| 古いHDDを再利用できる | SSDほど高速にするのは困難 |

| SSDなら、さらに高速化が見込める | 容量の同じHDDがN台必要になる |

ストライピングの原理とは

OSの領域以外に、HDD(SSDでも可)をN台用意し、HDDに書き込むデータをN台に分散(ストライピング)して、同時に書き込みを行うことにより、I/Oを高速化する技術です。サーバ用途ではRAID対応のハードウェアを用いて実現しますが、OS(Windows)だけでも実現可能です。本稿では、Windowsの機能だけでストライプボリュームを構成します。

ストライピングは必ず物理ドライブを複数台用いる必要があります。N台のHDDが一つのドライブと認識されるようになります。

本稿で紹介するシステム構成

160GBのHDD2台を使用し、合計約300GBのストライプ・ボリュームを作成します。使用するHDDは、何年も寝かせておいた余りものです。

| 項目 | 詳細 |

| OS | Windows 11 22H2 |

| PC | DELL Inspiron 580S スリム型デスクトップ |

| HDD 0 | 160GB(Dドライブ) |

| HDD 1 | 160GB(Dドライブ) |

| SSD | 120GB(Cドライブ) OSをインストール済み |

PCは中古で購入したDELL製にしました。マザーボード上には、HDDに接続するSATA端子が4つあります。また、電源端子も最初から4つあるので、ストライピング用のHDDを最大3台接続できます。

本稿でストライピング用HDDを2台とした理由は二つあります。一つ目の理由はCドライブに120GBと少容量ながらSSDを装備するので、3台にしてまで高速化する必要はないと考えました。二つ目の理由は、ストライピングのHDD数が増えるにつれて故障率が高くなるためです。どうしても450GB程度に容量を確保したい場合は、あえてリスクを冒して3台にする手もあります。

以降、160GBのHDDを2台接続済みの状態からの手順を紹介します。

ストライピングを構成しよう

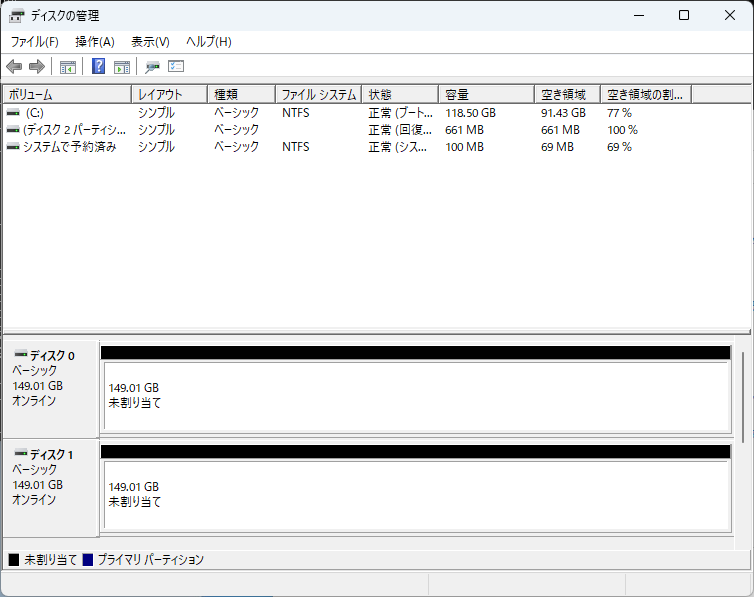

[スタート ] ボタン(田アイコン)を右クリックし、[ディスク管理]を選択します。

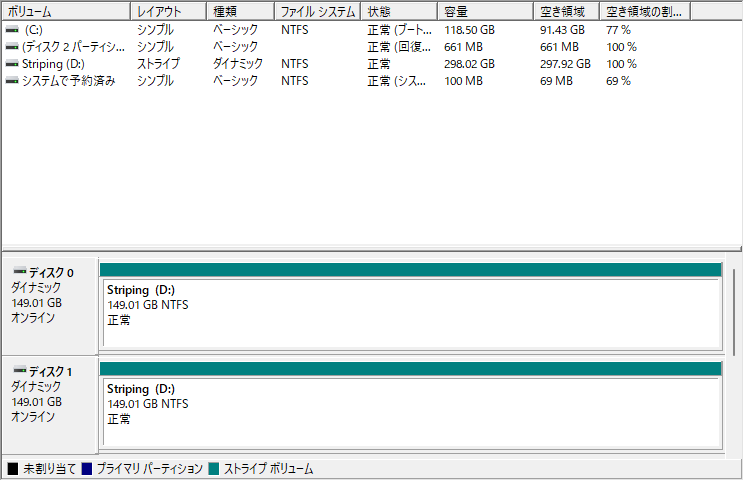

下の画面では160GBのHDDが「ディスク 0」と「ディスク 1」として認識されています。2台とも「未割り当て」ですが、「ボリューム」として認識されている場合は、右クリックメニューから「ボリュームの削除」をして「未割り当て」にする必要があります。HDDの中身はすべて削除されてしまうので、ご注意ください。

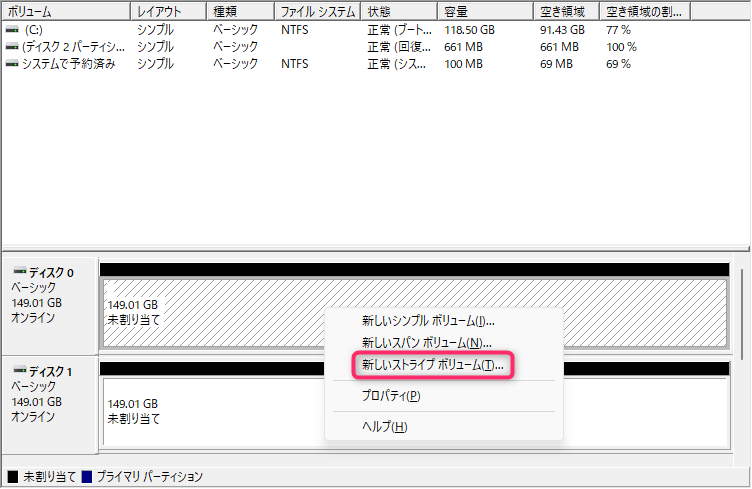

「未割り当て」状態のHDD上で、下の図のようにマウスを右クリックし、[新しいストライプボリューム]を選択します。

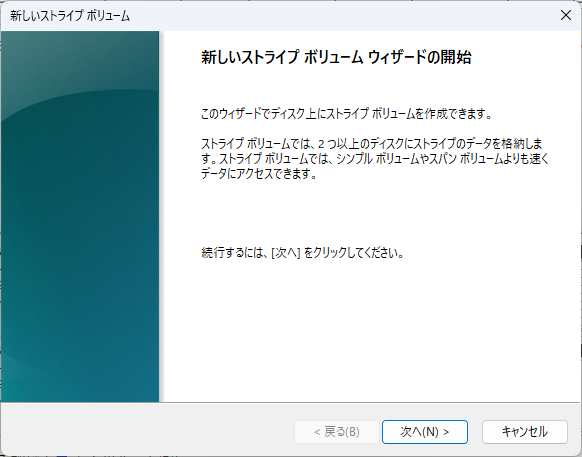

[次へ]をクリックします。

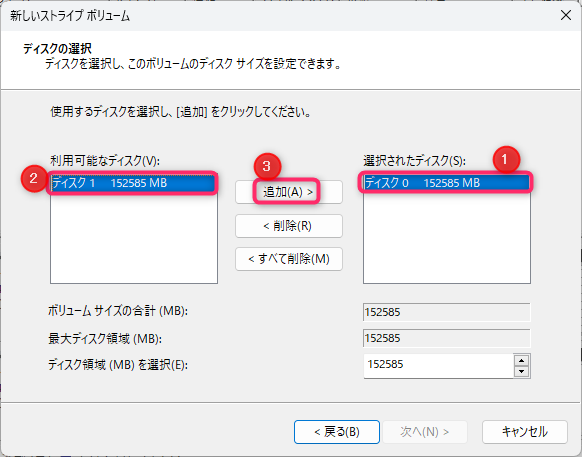

①右側に、片方のHDD(ここでは「ディスク0」)が選択された状態で表示されます。②左側のもう一つのHDD(ここでは「ディスク1」を選択し、③[追加]をクリックします。

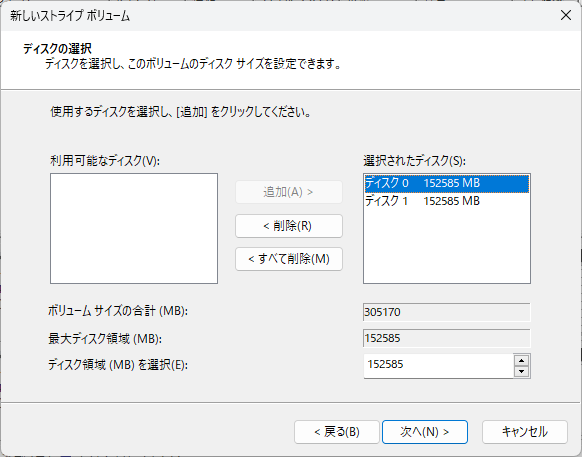

2台のストライピング用HDDが選択されました。

「ディスク0」と「ディスク1」が束ねられて、[ボリュームサイズの合計]項目ガ約305GBと表示されています。

[次へ]をクリックします。

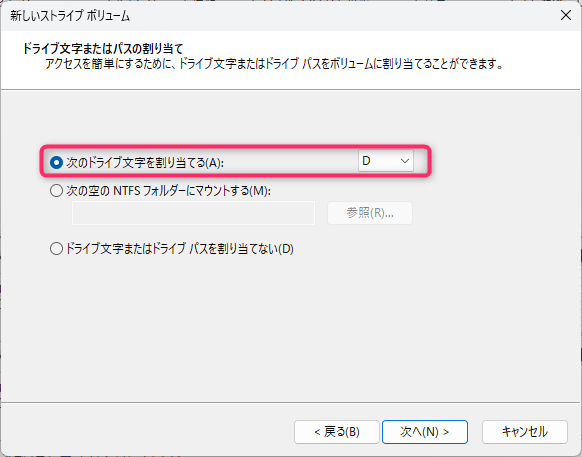

束ねたHDDを一つのドライブとして構成します。下の画面でドライブ文字を指定します

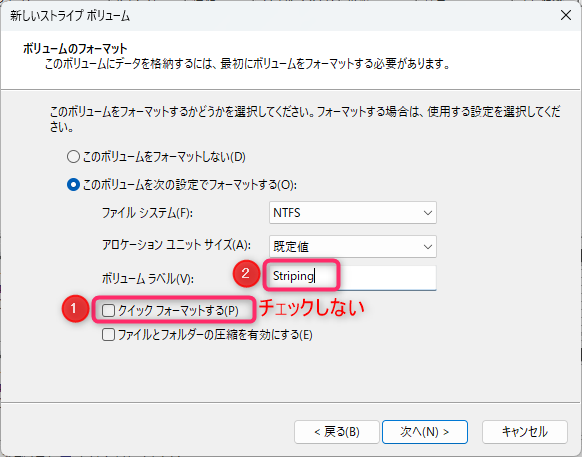

作成したボリュームをフォーマットします(①)。

ここでは、クイックフォーマットではなく、通常のフォーマットを行うほうが望ましいでしょう。一度HDDをくまなくスキャンしておいたほうが安心だからです。もしHDDがエラーになるなら、この時点で検出しておきたいと考えました。

ボリュームラベルも任意の名称にしておきます(②)。

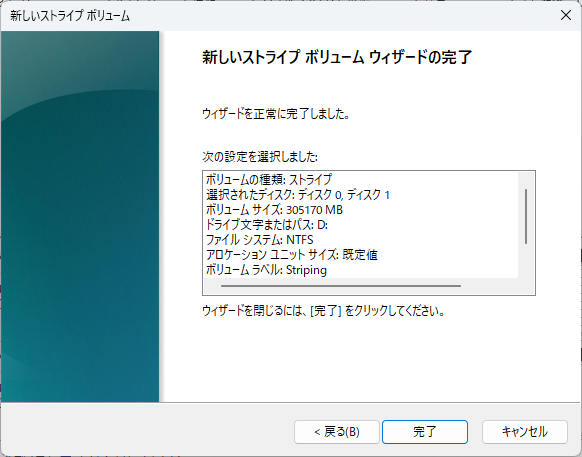

下の画面でストライプボリューム構成の最終確認を行います。

[完了]をクリック。

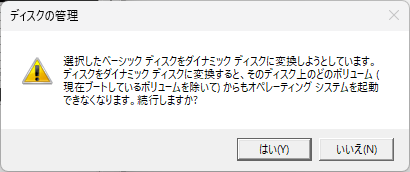

ストライプボリュームとして作成されたドライブは、OSの起動ディスクにはできません。

メッセージを確認して[はい]をクリックします。

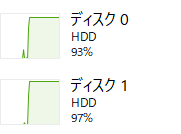

タスクマネージャ([Ctrl]*[Shift]+[Esc]で起動)では個々の物理HDDごとの負荷状態が表示されます。ストライプ用HDDに負荷がかかっていることがわかります(下図)。

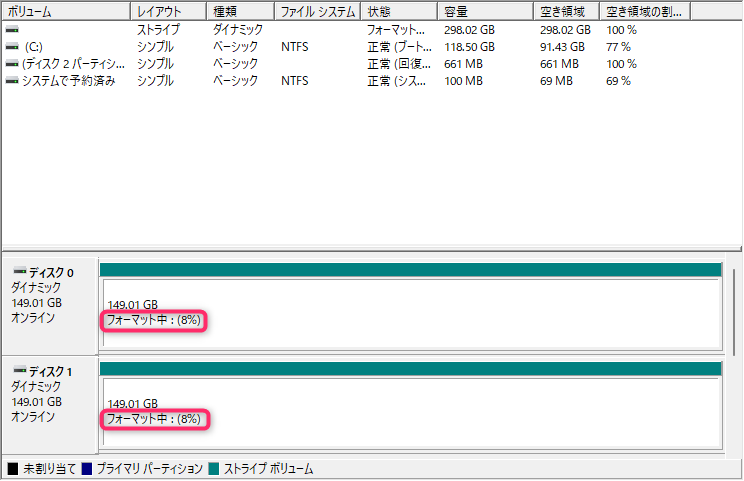

しばらくすると「ディスク管理」でフォーマットの進捗が表示されます。

フォーマットが完了しました。

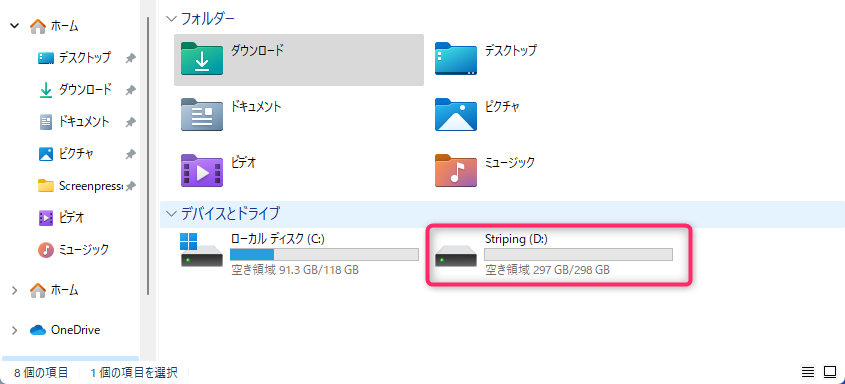

エクスプローラ上で、ここでは「Dドライブ」として使えるようになりました。

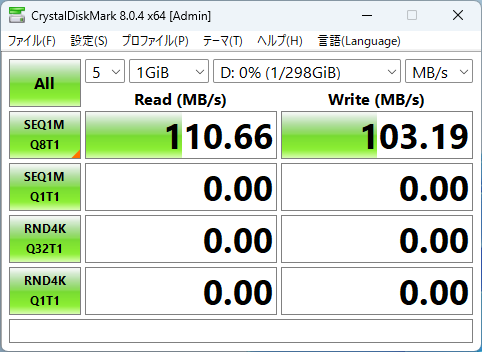

HDDのベンチマークで比較してみたところ、個々のHDDでは64MB/s程度のスコアが、ストライピングにすると111MB/s程度(シーケンシャル・リード)になり、高速になったことがわかります。

ただし、古いHDDを使用しているので、最新のHDDなら、単体でこれより早いHDDもあるでしょう。

さいごに

古いHDDの活用例として参考にしてください。